Ханна Арендт. "О Революции". Рус. пер. Игорь В. Косич

ГЛАВА ПЕРВАЯ

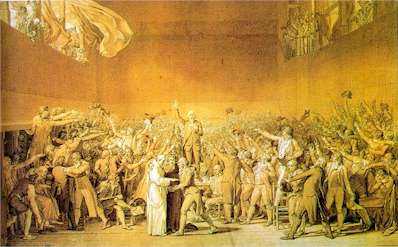

начальная сцена французской революции: клятва в зале для игры в мяч 20 июня 1789

ПРЕДЫСТОРИЯ ТЕРМИНА

I

Вопрос о войне мы оставляет здесь в стороне. Упомянутая мною ранее метафора начала человеческой истории, равно как и теория “естественного состояния”, теоретически расшифровывающая и обыгрывающая эту метафору, - хотя они зачастую служили оправданию войны и сопряженного с нею насилия, выводя их из первородного зла, якобы присущего человеческим делам и проявляющего себя в преступном характере начала человеческой истории – имеют ещё большее значение для проблемы революции, поскольку именно революция являет собою единственное политическое событие, напрямую выводящее нас на проблему начала. Ибо революция, какое определение мы бы ей не давали, не тождественна простому изменению. Современные революции имеют мало общего с mutatio rerum римской истории или со στάσις, гражданским раздором, сотрясавшим время от времени греческий полис. Их нельзя уподоблять ни μεταβολαί Платона, этому квазиестественному переходу одной формы правления в другую, ни πολιτείων ανακύκλωσις Полибия, замкнутому кругу, в котором предопределено оставаться человеческим делам из-за их стремления к крайностям (1а). Античность была хорошо знакома с политическими изменениями и с тем насилием, которым они сопровождались, однако ни первые, ни второе не наводило её на мысль, что они могут привести к возникновению чего-то принципиально нового. Изменения касались лишь перехода от одной стадии цикла к другой, и насколько изменчивы были человеческие дела, настолько неизменным оставался мировой порядок в целом. Всё раз за разом возвращалось на круги своя, и если называть это современным термином “история”, то эта история не имела нового начала в качестве точки своего отчета.

Существует, тем не менее, ещё один аспект современных революций, и для него задача нахождения прецедентов в более раннем историческом прошлом могла бы оказаться более успешной. Кто станет отрицать ту первостепенную роль, какую играл социальный вопрос во всех революциях? И кто не вспомнит, что уже Аристотель объяснял упомянутые платоновские μεταβολαί тем, что мы сегодня называем “экономической мотивацией” - определяя олигархию как господство имущих, а демократию – как власть неимущих? Не менее известно в античности было и то, что тираны приходят к власти благодаря поддержке низших слоёв, и что их шанс удержаться у власти – в человеческом желании имущественного равенства. Связь между отношениями собственности и формой правления в данной стране, идея, будто политическая власть может попросту вытекать из власти экономической и, наконец, что интерес, причём именно как “классовый интерес”, способен выступать движущей силой в политической борьбе – всё это, конечно же, не является открытием Маркса, так же, как не является оно открытием Харрингтона: “Владычица– собственность, недвиживая или движимая” (“Dominion is property, real or personal") или Рогана: “Короли повелевают миром, а интерес повелевает королями”. Ежели кому-либо угодно возложить всю ответственность за так называемый материалистический взгляд на историю на какого-то одного человека, то тогда уж следовало вернуться к Аристотелю – первому, кто заявил, что интерес, названный им το σύμφερον (то, что приносит пользу, выгодно для отдельного человека, группы или народа) заправляет и должен заправлять в политических делах.

Тем не менее, каким бы насилием и кровопролитием не сопровождались эти побуждаемые интересами восстания и перевороты, до Нового времени и революций 18-го века различие между богатыми и бедными считалось столь же естественным и неизбежным для государственного организма, сколь различие между здоровьем и болезнью – для организма человеческого. Социальный вопрос начинает играть революционную роль только тогда (причем не ранее Нового времени), когда начинают ставить под сомнение, будто бы бедность принадлежит к числу условий существования человека на земле, что различие между немногими освободившими себя от оков бедности благодаря обстоятельствам, силе или обману, и вынужденным трудиться в беспросветной нужде большинством, является неизбежным и вечным. Это сомнение или скорее даже убеждение, что жизнь на земле не обязательно должна быть обречена на лишения, но, напротив, может быть благословенна изобилием, обязано своим происхождением Америке, возникнув непосредственно из американского колониального опыта, как таковое предшествовало революции. Образно говоря, дорога к революциям в современном смысле этого слова – как радикального изменения общественного уклада – была проложена, когда Джон Адамс более чем за десяток лет до Американской революции мог заявить: “Я всегда рассматривал заселение Америки как открытие грандиозного плана и замысла Провидения для просвещения невежественной и освобождения порабощённой части человечества по всей земле”(1). Говоря же с позиции теории, этот путь был расчищен, когда впервые Локк – очевидно, под впечатлением процветания колоний в Новом Свете – а затем и Адам Смит пришли к выводу, что физический труд и работа не только не являются естественными атрибутами бедности, видами деятельности, на которую бедность обрекает тех, кто лишён собственности, но, как раз наоборот, служат источником всего богатства. В этих условиях восстание бедных, “порабощённой части человечества” действительно могло иметь своей целью нечто большее, нежели собственное освобождение и порабощение остальной части человечества.

Америка стала символом общества без бедности задолго до того, как наше время с его небывалым техническим прогрессом на деле открыло способы устранения крайней нищеты. И только после того, как это произошло и стало известно европейцам, социальный вопрос стал играть подлинно революционную роль. Античный цикл вечного возвращения основывался на полагавшимся “естественным” различии между богатыми и бедными; фактическое существование американского общества до революции разорвало этот круг раз и навсегда. Ведётся огромное количество учёных диспутов на тему влияния Американской революции на Французскую (как и насчёт решающего влияния европейских мыслителей на характер самой Американской революции). И всё же, сколь бы обоснованными эти дискуссии не были, никакое подтверждаемое фактами влияние Американской революции на события Французской – ни то, что она началась Учредительным собранием, ни то, что Declaration des Droits de l'Homme [Декларация Прав Человека и Гражданина (фр.). Принята Учредительным собранием Франции 26 августа 1789 г. Текст этой Декларации в качестве преамбулы включён в ныне действующую Конституцию Французской Республики. Виргинский билль о правах принят 5-м Виргинским Конвентом 12 июня 1776-го и составил прецедент почти для всех пунктов Билля о Правах Конституции Соединённых Штатов. Прим. наше – И. К.] в качестве образца взяла Виргинский билль о правах – не может сравниться по своей силе с тем, что аббат Рейналь назвал “поразительным процветанием” английских колоний в Северной Америке.

Можно сколько угодно обсуждать причины влияния (или скорее отсутствия такового) Американской революции на последующие революционные процессы. Едва ли кто-либо возьмётся оспаривать тот факт, что ни дух этой революции, ни глубокие и мудрые политические теории “отцов-основателей” не оказали сколь-нибудь заметного влияния на европейский континент. То, что люди Американской революции числили среди величайших достижений нового республиканского правления, а именно, применение и дальнейшее развитие теории Монтескьё о разделении властей, занимало весьма незначительное место в мышлении европейских революционеров всех времён. Тюрго отверг её без особых колебаний ещё до Французской революции из соображений защиты национального суверенитета (4), “величие” коего (а это majestas (лат. величие, авторитет) было оригинальным термином Жана Бодена и им же было впоследствии переведено как souverainete (лат. суверенитет; верховная власть)), как считалось, требовало неделимую централизованную власть. Национальный суверенитет, т. е. величие власти как та понималась на протяжении долгих веков абсолютизма, представлялся противоречащим установлению республики. Другими словами, получалось так, как если бы национальное государство, куда более древнее нежели любая революция, нанесло поражение этой самой революции в Европе ещё до того, как та на самом деле произошла. С другой стороны, что доставляло наиболее насущную и наименее разрешимую проблему для всех остальных революций, а именно, социальный вопрос в форме ужасающего пауперизма масс, едва ли играл какую-то заметную роль в Американской революции. Не сама Американская революция, но условия, существовавшие в Америке задолго до Декларации независимости и хорошо известные в Европе, вскормили революционный elan (порыв, стремление - фр.) в Европе.

Этот новый континент стал местом бегства, “убежищем” и вожделенной землею бедных. Здесь возникла новая порода людей, “объединённых шёлковыми нитями мягкого правления” и живущих в условиях “приятной однородности”, откуда “абсолютная нищета, худшая нежели смерть” была изгнана. Тем не менее, сам Кревкёр, которого мы здесь процитировали, был резко настроен против Американской революции, которую он рассматривал как своего рода заговор “великих личностей” против “простых людей” (5). Не Американская революция с её главной идеей основания нового государства, новой формы правления, но Америка, “новый континент”, американец, “новый человек”, то “the lovely equality”, “привлекательное равенство”, словами Джефферсона, которым “бедные наслаждаются вместе с богатыми”, революционизировали дух людей, сначала в Европе, а затем и по всему свету - причём до такой степени, что начиная с последних стадий Французской революции вплоть до нашего времени революционерам представлялось более важным изменить ткань общества, как то было осуществлено в Америке до её революции, нежели изменить структуру политической сферы. Если верно, что ничего для революций Нового времени не было более важным, чем радикальное изменение социальных условий, то тогда действительно можно согласиться, что открытие Америки и колонизация нового континента послужило его источником - так, словно “привлекательное равенство”, сложившееся естественным путём в Новом Свете и органичное ему, в Старом Свете, когда до него донеслись слова новой надежды человечества, могло быть достигнуто только путём революционного насилия и кровопролития. Подобная точка зрения во множестве доходящих порой до чрезвычайной изощренности версий, практически получила преобладание среди современных историков, которые сделали логический вывод, что никакой революции в Америке на самом деле не было. Примечательно, что эту точку зрения в той или иной степени разделял и Карл Маркс, как видно полагавший, что его пророчества относительно будущего капитализма и грядущих пролетарских революциях неприменимы по отношению к социальному развитию в Соединённых Штатах. Каковы бы ни были достоинства марксовых построений (а они, несомненно, демонстрируют лучшее понимание фактической реальности нежели те, на которые оказались способны его последователи) эти теории опровергаются простым фактом Американской революции. Ибо факты – вещь упрямая. Они не перестают существовать, когда историки и социологи отказываются извлекать из них уроки, хотя подобное может произойти, если все о них забудут. В данном случае подобная забывчивость не была бы только академической; она означала бы непонимание Американской Республики, восходящей своими корнями к Американской революции.

Несколько слов следует сказать по поводу не столь уж редко звучащего заявления, будто бы современные революции имеют своим источником христианство, причём даже в том случае, когда они открыто исповедуют атеизм. В поддержку этой идеи обычно приводят довод о мятежной природе ранних христианских сект, делавших упор на равенство человеческих душ перед Богом, отвергавших все мирские власти и обещавших Царствие Небесное. Все эти идеи и чаяния проникли в современные революции, хотя и в секуляризованном виде, как полагают, через Реформацию. Секуляризация, отделение религии от политики и придание мирским делам всё большей значимости, на самом деле представляют первостепенный фактор в феномене революции. Не исключено, в итоге окажется, что называемое нами “революцией” в конечном счёте обернётся не чем иным, как переходной фазой на пути установления нового, полностью секулярного миропорядка. Если это так, то тогда сама секуляризация, а не содержание христианских учений составляет подлинный исток революции. Первой стадией этой секуляризации было усиление абсолютизма, а не Реформация; ибо “революция”, которая, согласно Лютеру, сотрясает мироустановление когда слово Божие освобождено от традиционного авторитета церкви, постоянна и касается всех форм мирской власти. Она не устанавливает новый секулярный порядок, но перманентно колеблет основания всех мирских установлений6. Конечно же, Лютер, поскольку он в конце концов стал основатеелем новой церкви, мог бы числиться среди величайших основателей в истории; однако то, что он основалне было и никогда не претендовало быть novus ordo saeclorum (новым порядком веков - лат.). Как раз напротив, всё это было предпринято им только затем, чтобы более радикально освободить христианскую жизнь от забот и тревог внешнего мира. Этим не отрицается, что Лютер, разорвав узы, скреплявшие авторитет и традицию, и попытавшись основать авторитет на самом божественном слове, а не на традиции, внёс свою лепту в процесс снижения роли авторитета в Новое время. Однако само по себе, без основания новой церкви, это имело бы столь же незначительные последствия, что и эсхатологические настроения и размышления поздних Средних Веков от Иоахима Флорского до Reformatio Sigismundi. [Употребительное обозначение “Реформации императора Сигизмунда” – политического памфлета анонимного автора (1439). В нём призывалось к превращению Германии в централизованное государство, прекращению феодальных войн, подчинению местной власти общегосударственным законам, замене феодальных привилегий системой госю прав и обязанностей, созданию единого судопроизводства, системы единых пошлигн и монеты, ликвидации крупных торгово-ростовщических компаний. Инициатива гос. объединения, по мнению автора, должна принадлжеджать городам (“хранителям гос. права”), однако, преобразование невозможно без участия “малых” и “простых” людей. Памфлет отличался бескомпромисным религиозным духом.]Последний, как это не так давно прозвучало, мог бы считаться предтечей, хотя и достаточно невинным, современных идеологий, в чём я, однако, сомневаюсь (7); с таким же основанием в средневековых эсхатологических движениях можно узреть прообраз современных массовых истерий. Однако даже бунт, мятеж, не говоря уже о революции, есть нечто большее, чем простая массовая истерия. Таким образом тот мятежный дух, которым отличались некоторые чисто религиозные движения Нового времени, как правило приводил к какому-то “Великому Пробуждению” или ревивализму [по названию великого религиозного возрождения - Great Awakening - в Новой Англии 1740-1745 гг. – прим. наше – И. К.], религиозно “пробуждая” своих приверженцев, однако в политическом плане он не имел никаких последствий. Более того, теории о якобы свойственной христианским вероучениям революционности точно так же не выдерживают проверки фактами, как и теория о “несуществовании”Американской революции. Ибо как объяснить, что ни одна революция не была совершена до Нового времени; получается, что только это последнее высвободило революционные потенции христианства? Подобный ход рассуждений только уводит нас в сторону от ответа.

Существует, тем не менее, и другой подход к проблеме, и он представляется более плодотворным. Мы уже отмечали свойственный всем революциям элемент новизны; и часто можно услышать, будто вся наша идея истории как однолинейного развития, почерпнута в христианстве. Несомненно, только принятие однонаправленной концепции времени делает такие феномены, как новизна, уникальность происходящего и им подобные вообще представимыми. Верно, что христианская философия порвала с античной идеей времени по той причине, что рождение Христа, имевшее место в земном, секулярном времени, явилось новым началом и в то же время уникальным, неповторимым событием. И всё же христианская концепция истории в том виде, как её сформулировал Августин, способна осмыслять новое начало только в терминах внемирового явления, нисходящего в мир и нарушающего повседневный ход земной истории. В секулярной истории, с точки зрения христиан, практически ничего не изменилось со времён античности – империи как и прежде рождаются и гибнут – и только христианам, обретшим бессметрие, назначено отныне вырваться из этого круга вечного возвращения и равнодушно взирать на суету этого мира.

Представление о том, что изменение правит всеми смертными вещами, не было, конечно же, специфически христианским; это было превалирующее умонастроение последних веков античности. Как таковое оно гораздо ближе к греческому философскому или даже дофилософскому осмыслению человека и его места в мире, нежели к классическому духу римской res publica (республика, государственные дела; букв. – публичная, общая вещь –лат. – прим. перев.). Не в пример римлянам, греки были убеждены в неизбывности изменчивости характерной для мира смертных, ибо в конечном счёте причина этой самой изменчивости заключалась в постоянном притоке в этот мир молодых - νέοι [мн. число др.-греч. Νέος=лат. молодые (особ. о людях)]-которые одновременно с этим были и “новыми”, чем нарушалась стабильность статуса кво. Полибий, который был, пожалуй, первым автором, указавшим на важность фактора смены поколений, смотрел на дела римлян глазами греков, когда говорил об этом постоянном притоке и оттоке в область политики. И в то же время он знал, что именно римское образование отличала от греческого потребность привязыть этих “новых” к старым, сделать молодых достойными своих предков (8). Это чувство непрерывности, свойственное римлянам, было неизвестно грекам, воприятие неизбежной изменчивости всего смертного которых не нуждалось в смягчении или утешении; именно этот опыт убедил греческих философов не принимать сферу политики слишком серьёзно. Жизнь человека подвержена непрестанным изменениям, однако это никогда не приводло к чему-либо принципиально новому; и если существовало что-то новое под солнцем, то это был скорее сам человек приходящий в этот мир. Однако вне зависимости от того, сколь новыми могли оказаться эти νέοι, новые и молодые, все они век за веком приходило в этот мир дабы принять участие в представлении истории или природы, в котором по сути всё оставалось таким как было.

II

Современное понимание революции, неразрывно связанное с представлением о новом этапе истории ею открываемом, с идеей совершенно новой исторической постановки, содержание которой ранее не было известно и которую надлежит осуществить впервые, можно датировать временем двух великих революций конца 18 в. До той поры, как они стали участниками того, что впоследствии обернулось революцией, ни одно из её действующих лиц ни в малейшей мере не подозревало, каким будет сюжет этой новой драмы. Однако по мере того, как революция набирала обороты и ещё задолго до того, как стало ясно, закончится ли она победой или поражением, новизна этого предприятия и его сокровеннейший смысл становились всё отчётливей как для самих актёров, так и для зрителей. Что же до главной интриги, то таковой было, бесспорно, рождение свободы: в 1793, четыре года после начала Французской революции, в момент, когда Робеспьер, не боясь обвинений в том, что изъясняется парадоксами, мог определить свое правление как “деспотизм свободы”, Кондорсе обобщил то, что уже было известно всем: “Слово “революционный” не может применяться к революциям, целью которых не выступает свобода”(9). То, что революциям назначено было возвестить о наступлении совершенно новой эры в истории человечества, было удостоверено ещё ранее введением нового республиканского календаря, в котором год казни короля и год провозглашения республики принимался первым годом летоисчисления.

Таким образом, главным в современных революциях является совпадение идеи свободы и опыта начала чего-то нового. А поскольку в сознании свободного мира свободу принято ценить выше справедливости, то именно свобода, идея которой сама порождена революцией, может служить критерием, с помощью которого обоснованно можно будет пытаться отделить подлинные революции от неподлинных. Не покидая ещё почву истории, было бы, тем не менее, уместно сделать паузу дабы избежать распространённой ошибки брать революцию в более поздних её проявлениях. Итак, рассмотрим революцию в одном из её исторических ракурсов.

То, что освобождение и свобода – не одно и то же; что освобождение может быть условием свободы однако не ведёт к ней автоматически; что понятие свободы, заключённое в идее освобождения, может быть только отрицательным и что, тем самым, стремление к освобождению нетождественно желанию свободы – всё это может показаться трюизмом. Однако если эти избитые истины часто подвергаются забвению, то происходит это потому, что на первом плане оказывается обычно освобождение, тогда как свобода отступает на второй, если вовсе не уходит в тень. Вдобавок, идея свободы занимала важное и весьма противоречивое место в истории как философской, так и религиозной мысли. Причём как раз в те века (начиная с упадка античности вплоть до Нового времени), когда политической свободы как таковой не существовало и человек по причинам, которых мы здесь не будем касаться, этой проблемой не занимался. Так сложилась ситуация, когда даже в политической теории под свободой привыкли понимать не собственно политический феномен, но более или менее произвольный набор неполитических видов деятельности, дозволяемых и гарантируемых данным государством.

Свобода как политический феномен появилась одновременно с греческим полисом. Со времён Геродота под полисом понималась такая форма политической организации, в которой граждане живут вместе в условиях отсутствия господства, когда никто никем не правит. Это понятие отсутствия господства выражалось словом “исономия”, и его основной спецификой в сравнении с другими терминами, обозначавшими известные грекам формы правления, было полное отсутствие корня, означавшего “власть” (как то “архия” от άρχειν [предводительствовать, начальствовать (др.-греч.). Ср. также αρχή - начало] в “монархии” или “олигархии” или “кратия” от κρατείν [быть сильным, иметь власть, править (др.-греч.)] в “демократии”). Полис ассоциировался с исономией, а не с демократией. Само слово “демократия”, уже в то время означавшее власть большинства, было пущено в оборот теми, кто не приемлел исономии, рассуждая приблизительно так: “То, что вы называете “отсутствием” господства есть на самом деле только иная его форма; это – худшая форма правления, а именно, власть демоса” (11).

Тем самым равенство, которое мы вслед за Токвилем привыкли считать угрозой свободе, первоначально было почти ей тождественно. Однако это равенство в рамках закона, которое подразумевается самим термином “исономия”, не было имущественным равенством – хотя такого рода равенство до некоторой степени выступало условием для всякой политической деятельности в античном мире, где политическое поприще было открыто только для тех, кто владел собственностью и рабами – оно было равенством тех, кто составлял группу равных. Исономия обеспечивала ισότης, равенство, но вовсе не потому, что все люди рождены или сотворены равными, но, напротив, потому, что люди по природе своей (φύσει) не равны и нуждались в искусственных институтах, полисе, который благодаря своим νόμος, законам, сделал бы их равными.

Равенство не существовало нигде за исключением той особенной политической области, где люди встречаются друг с другом в качестве граждан, а не частных лиц. Это различие между античным понятием равенства и нашим представлением, согласно которому люди рождаются равными и становятся неравными из-за социальных и политических, другими словами, созданных человеком, институтов, едва ли можно преувеличить. Равенство в понимании греков, эта исономия, была принадлежностью самого полиса, а не индивидов, которые становились равными по праву гражданства, а не в силу рождения. Ни равенство, ни свобода, не расценивались ими как свойства человеческой природы, ни одно, ни второе не было φύσει, данным от природы и развивающимся само по себе. И то, и другое было νόμα, условным и искусственным, результатом соглашения, свойством сотворённого человеком мира.

Греки считали, что никому не дано быть свободным иначе как среди равных себе, а посему ни тиран, ни деспот, ни домохозяин – несмотря на то, что он был полностью освобождён и не испытывал принуждения со стороны других -–не были свободны. Смысл геродотовского уподобления свободы отсутствию господства состоял в том, что сам правитель не считался свободным; возлагая на себя бремя управления другими, он тем самым лишал себя общества равных ему, среди которых он мог бы быть свободен. Иначе говоря, он разрушал этим само политическое пространство, итогом чего было исчезновение свободы, отныне не существующий ни для него, ни для тех, кем он правил. Причина, почему политическая мысль греков столь настойчива в подчёркивании взаимной обусловленности свободы и равенства – в том, что свободе полагалось проявлять себя в определённых видах человеческой деятельности, и чтобы эти последние не прошли незамеченными и не остались втуне нужны были те, кто мог наблюдать их, судить о них и вспоминать их. Жизнь свободного человека требовала присутствия других. По той же причине сама свобода нуждалась в месте, где люди могли бы собираться вместе – в аго?ре, рыночной площади, или же в собственно политическом пространстве – полисе.

Если осмыслять политическую свободу в современных понятиях, пытаясь постичь, что имел в виду Кондорсе и другие люди революции, когда провозглашали, будто целью революции выступает свобода и что рождение свободы ознаменовало начало совершенно новой эры, мы первым делом должны отметить тот вполне очевидный факт, что, скорее всего они имели в виду не просто те свободы, которые мы теперь связываем с конституционным правлением и которые с достаточной точностью можно было бы обозначить как гражданские права. Ибо ни одно из этих прав, ни даже право участвовать в управлении на основании того, что уплата налогов предполагает представительство, ни в теории, ни на практике не было результатом революции (12). Они вытекали из “трех великих и первичных прав: жизни, свободы и собственности, по отношению к которым все остальные права были “производными правами, т. е. возмещениями или средствами, к которым часто прибегают с целью более полного обретения и пользования реальными и основными свободами (Блэкстон) (13). Не “жизнь, свобода и собственность” сами по себе, но признание их неотъемлемыми правами человека было завоеванием революции. Но даже и теперь. Когда революция распространила эти права на всех людей, свобода означала не более чем свободу от несправедливых ограничений, т. е. по сути равнялась свободе передвижения – “без заключения в тюрьму и других ограничений, накладываемых не иначе как в соответствии с законом” – которую Блэкстон, в полном согласии с античной политической мыслью, считал важнейшим изо всех гражданских прав. Даже право собраний, это главнейшее изо всех политических свобод, ещё в американском “Билле о правах” предстаёт как “право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями о восстановлении справедливости” (первая поправка). Тем самым “право подачи петиций исторически является первичным правом” и исторически корректная интерпретация должна читаться: право собираться с целью подачи петиций (14). Все те свободы, к которым мы также должны присовокупить наши собственные требования свободы от нужды и страха, являются, конечно же, по сути своей негативными; они суть итоги освобождения, но не в коем случает не раскрывают действительное содержание свободы, которая, как мы увидим позднее, представляет собой участие в публичных делах или доступ в политическую сферу. Если бы революция ставила своей задачей лишь гарантировать гражданские права, то целью её была бы не свобода, но всего-навсего освобождение от правительств, которые превысили свои полномочия и посягнули на старые и ставшие привычными права.

Трудность здесь заключается в том, что революции Нового времени всегда занимались одновременно как освобождением, так и свободой. И поскольку освобождение, плодами коего является отсутствие ограничений и “свобода передвижения”, действительно представляет условие свободы – никто не был бы в состоянии когда-либо достичь владений свободы не будучи способен передвигаться без ограничений - зачастую весьма трудно сказать, где кончается простое желание освобождения, свободы от угнетения, и начинается желание свободы как политического образа жизни. Корень проблемы в том, что в то время как первое, освобождение от угнетения, может быть осуществлено при монархическом (хотя и не при тираническом, не говоря уже о деспотическом) правлении, вторая, свобода, предполагает учреждение новой или, скорее, заново открытой формы правления; она требует установления республики. Ничто в действительности не обладает большей истинностью, не подкрепляется более фактами, которые, увы, были почти полностью проигнорированы историками революций, нежели то, что “главным спором этого дня является принципиальный спор между сторонниками республиканской и монархической форм правления” (15).

Однако сколь бы не было трудно провести грань между освобождением и свободой в каждом конкретном историческом случае, это не означает, что освобождение и свобода – одно и то же или что гражданские права, завоёванные в результате освобождения, и есть собственно свобода. И это невзирая на то, что даже те, кто приложил свою руку и к делу освобождения, и к основанию свободы, гораздо чаще склонялись не проводить строгих различий между одним и вторым. Люди революций 18 века имели все права на недостаток чёткости; сама природа их предприятия способствовала тому, что своё желание “чар свободы”, как их однажды охарактеризовал Джон Джей, и способность к ней, они открыли только в самом акте освобождения. Ибо те задачи, которые ставило перед ними освобождение, заставляли их попутно заниматься политическими делами, а это напрямую ставило их перед проблемой политической свободы, получавшей таким образом возможность распространять на них свои чары. Так как они ни в малейшей степени не были подготовлены к подобному обороту событий, от них было бы трудно ожидать полного осознания этого нового феномена. Груз всей христианской традиции, ни больше, ни меньше, препятствовал осознанию той достаточно простой истины, что они получают гораздо большее удовольствие от самих своих действий и поступков, нежели от сознания исполненного долга.

Несмотря на все достоинства лозунга Американской революции: “ No taxation without representation”(“Никаких налогов без представительства в парламенте”), он, определенно, не источал и малой толики этих чар. Он не имел ничего общего с произнесением речей и принятием решений, политическими дебатами и ведением публичных дел, размышлением и убеждением - теми реальными действиями, которые требовали доведения этого девиза до его логического завершения: провозглашения независимости и основания нового государства. Именно через этот опыт те, кто, по словам Джона Адамса, “были званы вопреки их ожиданию и принуждены делать то, к чему они ранее не имели склонности”, пришли ук открытию, что “действие, и ничто иное, доставляет нам удовольствие” (16).

Этот новый опыт свободы и был, собственно, открытием революции, или скорее заново совершённым открытием, ибо он был достаточно хорошо известен в греческой и римской античности, но оказался утраченным со времени падения Римской Империи. И этот сравнительно новый опыт, новый, во всяком случае, для тех, кто впервые столкнулся с ним, был в то же самое время опытом начинания чего-то нового. Две эти вещи совместно – новый опыт и открытая им способность человека к новизне – и были истоками того необычайного пафоса, который отличал как Американскую, так и Французскую, революции, непрестанного подчёркивания, что ничего сравнимого по своей грандиозности и значению в истории человечества ещё не встречалось, пафоса, который, иди речь только об успешном восстановлении гражданских прав, был бы совершенно неуместен.

Только там, где наличествует этот пафос новизны и где новизна сочетается с идеей свободы, имеем мы право вести речь о революции. Из этого следует, что революции представляют собой нечто большее, нежели просто успешное восстание и что едва ли оправданно называть каждый coup d'etat (государственный переворот – фр.) революции или же усматривать признаки таковой в гражданской войне. Угнетённые часто поднимали восстания, и многие из античных установлений могут быть поняты только как меры предосторожности против этих всегда внушавших страх, хотя и редко случавшихся, восстаний порабощенной части населения. Однако гражданская война и борьба между фракциями вызывала у древних гораздо большие опасения за судьбу государства; и φιλία (дружба, любовь – др.греч.) Аристотеля, полагавшаяся им необходимой в отношениях между гражданами, воспринималась как надёжное противоядие против них. Coups d'etat и дворцовые перевороты, в которых власть переходила из одних рук в другие, от одной клики к другой, будучи зависимыми от формы правления в которой они имели место, казались менее опасными, ибо производимые ими перемены ограничивались лишь правящей верхушкой и производили минимум беспокойства в народе; вместе с тем все они были равно образом хорошо известны и описаны.

Все эти феномены имели то общее с революцией, что все они были сопряжены с насилием; и именно потому они весьма часто отождествлялись с ней. Однако для характеристики феномена революции насилие уместно не более, чем изменение. Только там, где изменение обретает очертания нового начала, где насилие используется с целью учреждения совершенно отличной формы правления, создания нового государства, где освобождение от угнетения преследует по меньшей мере цель установления свободы, возможно говорить о революции. И хотя в истории всегда были известны те, кто подобно Алкивиаду желали власти для самих себя или же те, кто как Катилина были rerum novarum cupidi (лат.), жадными до нового, фактом остаётся, что революционный дух последних столетий, а именно, стремление освободиться и построить новый дом, в котором могла бы обосноваться свобода, беспрецедентен и не имеет аналогов во всей предшествующей истории.

III

Один из путей установить точную дату такого общего исторического явления, как революция (или же, например, национальное государство, империализм, тоталитаризм и т. п.) – это проследить момент, когда слово, которое с этого времени прочно укрепляется за данным феноменом, возникает в первый раз. Очевидно, что каждое новое явление нуждается в новом слове, независимо производится ли то специально чтобы обозначить новый опыт, или же старое слово используется в совершенно новом смысле. Это вдвойне справедливо в области политики, где речь занимает наипервейшее место.

Тем самым вовсе не музейную находку представляет тот факт, что слово “революция” ещё отсутствует там, где мы более всего ожидали его встретить: в историографии и политической теории раннего Ренессанса. Особенно поразительно, что Макиавелли в своём описании насильственного низложения правителей и замены одной формы правления другой – проблеме, к которой он питал столь страстный, сколь и несколько преждевременный интерес – всё ещё пользуется цицероновским термином mutatio rerum, который он перевёл как mutazioni del stato. Ибо мысль его по этой старейшей проблеме политической теории более не была связана классической схемой, согласно которой правление одного ведёт к демократии, демократия ведёт к олигархии, олигархия ведёт к монархии и в обратном порядке - известные шесть возможностей, которые впервые открыл Платон, Аристотель первым систематизировал и даже Боден ещё приводил без сколь-нибудь существенных изменений. Повышенный интерес к тем бесчисленным mutazioni, variazioni и alterazioni (изменения, вариации, переходы – итал.), которыми столь изобилуют его работы, что интерпретаторы ошибочно могут принять его учение за “теорию политического изменения” состоял на самом деле в попытке обнаружения неизменного, невариабельного, непреходящего, короче, долговечного и устойчивого. Чем Макиавелли столь приходится ко двору в истории революций (хотя он был не более, как их предтечей), так это тем, что он был первым, кто задался вопросом о возможности основания долговечного, прочного и устойчивого политического организма, государства. Дело здесь даже не в том, что он уже весьма неплохо был знаком с некоторыми характерными чертами современных революций: с заговорами и фракционной борьбой, подстрекательством к жестокости и насилию, со смутой и анархией, расшатывающими в конце концов целостный политический организм. Не в последнюю очередь он также был знаком с теми возможностями, которые революции открывают для новых людей – homines novi, как их называл Цицерон, а Макиавелли - condottieri восходящими с самых низов к вершинам политического могущества, от подчиненности власти к обладанию ею. Однако в данном случае для нас более важно, что Макиавелли был первым, кто предвосхитил возникновение или возвращение чисто секулярной сферы, законы которой были независимы от учения Церкви, в частности, от внешних для неё моральных стандартов, в общем. Именно потому он утверждал, что вступающие на политическую стезю должны первым делом научиться “как не быть добрыми”, иными словами, как не поступать в соответствии с христианскими заповедями. От людей же революции его отличает главным образом то, что задача основания – установления объединённой Италии, итальянского национального государства по образцу Франции и Испании – которой он посвятил свою жизнь, понималась им как rinovazioni (обновление – итал.) и обновление было для него единственным alterazione a salute (благотворное изменение- итал.) единственным благотворным изменением, какое он мог себе представить. Другими словами, тот особенный революционный пафос абсолютно нового, начинания, которое дало бы основание открыть новый календарь годом революции, был ему совершенно чужд. И всё же даже в этом он не так уж далеко, как это может показаться, отстоял от своих последователей в 18-м веке. Позднее мы увидим, что революции начинались как реставрации и обновления, и что революционный пафос начинания чего-то совершенно нового возник только в ходе самой революции. Робеспьер был прав более чем в одном отношении, когда утверждал, что “план французской революции был буквально начертан в книгах … Макиавелли” (18); ибо он тоже с лёгкостью мог бы прибавить: “Мы также “любим своё отечество больше, нежели спасение собственной души””(19).

В самом деле, читающего работы Макиавелли подстерегает величайший соблазн пренебречь историей слова и датировать феномен революции временем смуты в итальянских городах-государствах. Несомненно, Макиавелли не был отцом “науки политики” или политической теории, однако кое-кто вполне мог бы усмотреть в нём духовного отца революции. Дело даже не в его сознательных и настойчивых попытках возродить дух и институты римской античности - черте впоследствии столь характерной для политической мысли 18 века; ещё более значимо в данном отношении превознесение им политического насилия – тема, которая до сих пор продолжает шокировать его читателей, которую, однако, мы также обнаруживаем в словах и делах людей Французской революции. В обоих случаях одобрение насилия странным образом уживается с преклонением перед Римской республикой, в которой авторитет, а не насилие, руководил поступками граждан. Тем не менее, хотя эти совпадения могли бы объяснить высокую оценку Макиавелли в 18 и 19 веках, они не в состоянии скрыть куда более разительные различия. Обращение революций к политической мысли античности не ставило своей целью и не привело к возрождению античности как таковой; то, что в случае Макиавелли было только политическим аспектом ренессансной культуры как целого, искусства и науки которой оказались куда более значимыми, нежели все политические события в итальянских городах-государствах, в случае людей революций, напротив, находилось в некотором несоответствии с духом их эпохи, которая с началом Нового времени и прогрессом науки в 17-м столетии претендовала на то, чтобы превзойти все достижения античности. И сколь бы не восхищались люди революций величием Рима, никто не чувствовал себя более дома в античности, чем Макиавелли, и никто не смог бы написать как он: “С наступлением вечера я возвращаюсь к себе домой и приступаю к своим занятиям; и за порогом я оставляю свое дневное платье, покрытое грязью и пылью, и одеваю королевские и судейские одеяния. И таким образом переоблачившись, я вхожу в древние суды людей прошлого, где, радостно ими встреченный, я питаюсь той пищей, что создана только для меня и для которой я сам создан” (20).

У читающего эти и подобные им строки может возникнуть желание вслед за современными научными изысканиями признать Ренессанс не иначе чем кульминацией серии возрождениий античности, начавшейся после доподлинно мрачных веков Каролингским возрождением и завершившейся в 16-м веке. Но это же может также навести на вывод, что в политическом смысле та невероятная смута, что царила в городах-государствах в 15-м и 16-м веках, была скорее концом, нежели началом; она была концом средневековых городов с их самоуправлением и свободой политической жизни.

И всё же акцент на насилие у Макиавелли более впечатляющ. Он явился следствием того двойного затруднения, которое предстало перед ним как теоретическое, а позднее, для людей революции, сделалось уже практическим. Это затруднение состояло в том, что задача основания, начинания заново, по-видимому, требовала повторения легендарного преступления (Ромул убил Рема, Каин убил Авеля) в своей исходной точке. Вместе с тем эта задача основания сочеталась с задачей законодательства, поиска и привития нового авторитета, который заменил бы собой абсолютный авторитет санкционированный религией, законы которого покоились на заповедях всемогущего Бога и конечная легитимность которого основывалась на представлении о воплощении Бога на земле. Тем самым Макиавелли, ярый противник вмешательства религиозных соображений в политику, был вынужден прибегнуть к божественной помощи когда дело коснулось законов – вполне в духе “просвещённых” людей 18-го века, таких, как, например, Джон Адамс или Робеспьер. Этот “возврат к Богу” был необходим только в случае “особых законов”, т. е. таких, посредством которых создаётся новый политический организм. Позднее мы увидим, что эта часть задачи, которую ставила перед собой революция – найти новый абсолют с тем, чтобы заместить им абсолют божественной власти – неразрешима, ибо власть в человеческом мире, где существует не один человек, а много людей, никогда не равняется всесилию, а законы, а законы, основывающиеся на человеческой власти никогда не могут быть абсолютными. Тем самым это “appeal to high Heaven” , "обращение к Небесам", как его позднее назвал Локк, было вдохновлено не какими-то религиозными чувствами, но продиктовано исключительно желанием “обойти это затруднение” (22); равно как и макиавеллев упор в политике на насилие был вызван не столько его пресловутым реалистическим взглядом на человеческую природу, сколько тщетной надеждой обнаружить у кого-то из людей качества, которые хотя бы отдалённо напоминали те, что почитаются божественными.

Однако всё это были не более, как предвосхищения, и мысль Макиавелли намного опередила действительный опыт его времени. Фактом является, что сколь бы мы не пытались подыскивать аналогию нашему сегодняшнему опыту в том, что возник из гражданских раздорах в итальянских городах-государствах, этот последний опыт не был достаточно радикален, чтобы у участников событий или наблюдателей для их обозначения появилась нужда в новом слове или использовании старого в новом значении. (Новым словом, введённым Макиавелли в политическую теории и которое вошло в обиход ещё до него, было “государство”, lo stato (23). Вопреки его настойчивым апелляциям к славе Рима и частым заимствованиям из римской истории, он, по-видимому, ощущал, что объединённая Италия являла бы собой политический организм настолько отличный от тех, что представляли собой города-государства античности или 15-го века, что это оправдывало новое название).

Конечно, во все времена в ходу били слова “восстание” и “мятеж”, значение которых было определено уже в позднем средневековье. Однако эти слова никогда не обозначали освобождения, не говоря уже о свободе, в том смысле, в каком те понимались революциями. Ибо освобождение, как оно понималось революциями, означало, что те, кто не только в настоящем, но и на протяжении всей истории, не только как отдельные лица, но как представители огромного большинства человечества, бедных и униженных, все те, кто влачил свои дни во мраке и прозябании, должны восстать и стать владыками своей страны. Если, контраста ради, перевести всё это на язык античности, то это выглядело так, как если бы не народ Рима или Афин populus или δημος (народ, толпа, чернь – др. греч.), низшие слои граждан, но рабы и чужеземцы, которые составляли большинство населения никогда не принадлежа к народу, взбунтовались и потребовали равенства прав. Такого, как известно, никогда не случалось. Сама идея равенства в нашем её понимании, а именно, что каждый равен другим в силу простого факта рождения и что равенство есть право данное от рождения, была совершенно неизвестна до Нового времени.

Верно, что средневековая и последующая история были знакомы с законными восстаниями, выступлениями против существующей власти и даже случаями открытого неподчинения и неповиновения. Однако эти восстания не ставили своей целью коренное изменение порядка вещей; они как правило ограничивались заменой одного человека у кормила власти на другого, будь то замена узурпатора законным королём или же тирана уважающим закон правителем. Таким образом, тогда как за народом признавалось право решать, кто не должен им править, он лишён был возможности определить, кто должен это делать. Ещё реже доводилось слышать нам о праве народа быть своим собственным правителем или же выдвигать из своих рядов представителей для участия в управлении государством. Там где на самом деле люди из народа доходили из низов до вершин власти, как в случае с итальянскими condottieri, они достигали этого благодаря своим качествам, называемым ими virtu (доблесть, добродетель – итал.), которые тем выше ценились и почитались, что не были напрямую связаны с социальным происхождением и рождением, и обладание которыми в их глазах выделяло их из народа. Среди прав, привилегий и вольностей, имевшихся у народа, право на прямое участие в делах управления государством явным образом отсутствовало. И даже в упомянутом праве представительства в целях уплаты налогов это право на самоуправление никоим образом не подразумевается. Чтобы править, человек должен быть рождён правителем – свободнорождённым в античности, членом дворянского сословия в феодальной Европе - и хотя в политическом лексиконе предшествовавших эпох существовало достаточно много слов для описания восстания подданных против своего правителя, не было ни одного, которое давало бы возможность выразить перемену столь радикальную: когда подданные становятся правителями.

IY

То, что революции не имеют прецедентов в истории до Нового времени не коим образом не является самоочевидным. Без сомнения, многие согласились бы с тем, что жажда нового в сочетании с убеждением, что новизна сама по себе есть вещь хорошая, чрезвычайно характерны для нашего сегодняшнего мира, а приравнивание подобного умонастроения современного общества с так называемым революционным духом, действительно, весьма распространено. Однако если мы понимаем под революционным духом подлинный дух революций, то в таком случае современная жажда новизны не имеет с ним ничего общего. С психологической точки зрения, опыт основания с убеждением, что предстоит открыть совершенно новую страницу истории, сделает человека скорее “консерватором”, нежели “революционером”, скорее представителем той когорты людей, что стремятся к сохранению сделанного от разрушительного воздействия времени, чем человеком открытым для новых вещей, новых веяний, новых идей. Добавим ещё, что с исторической точки зрения, люди первых революций (т. е. те, кто не только совершили революцию, но и вывели революцию на авансцену политики) были кем угодно, только не жаждущими нового, и эта неприязнь к новизне до сих пор отзывает в самом слове “революция”, термине сравнительно старом и лишь постепенно обретшим своё современное значение. На деле, само употребление этого слова указывает со всей определённостью на недостаток “ожидания и склонности” со стороны действующих лиц революции, которые оказались не лучше подготовленными ко всем неожиданным поворотам её сюжета, чем современные им зрители. Корень проблемы в том, что тот необычный пафос новой эры, который в почти одинаковых выражениях и бесчисленных вариациях звучит у действующих лиц как Американской, так и Французской революции, вышел на передний план только тогда, когда они достигли, во многом вопреки собственному желанию, пункта после которого возврат к прошлому стал уже невозможен.

Слово “революция” было первоначально астрономическим термином, роль которого в естественных науках особенно возросла после De revolutionibus orbium coelestiam [“О вращении небесных сфер” – лат. – название главного труда Н. Коперника (1543)] (24). В этом научном употреблении он сохранил своё точное латинское значение, указывающее на регулярное, законообразное вращательное движение звёзд, которое, будучи неподвластным влиянию человека и тем самым неодолимым, определённо, не отличалось ни новизной, ни насильственным характером. Как раз наоборот, это слово явственно указывает на возвратное, циклическое движение; оно представляет собой буквальный латинский перевод ανακύκλωσις Полибия, термина также пришедшего из астрономии и в области политики употреблявшегося в качестве метафоры. В своём метафорическом применении к земным делам человека он мог означать только то, что несколько известных форма правления вечно возвращаются и переходят одна в другую с той же неодолимой силой, с какой звёзды следуют своими предписанными путями в небесах. Ничто не отстояло дальше от первоначального значения слова “революция”, чем идея, которой были одержимы все действующие лица революций, а именно, что они участвуют в процессе знаменующем конец старого порядка и ведущего к рождению нового мира.

Если бы с современными революциями всё обстояло так же просто, как о том пишут в учебниках, этот выбор слова “революция” был бы ещё более удивителен, чем на самом деле. Когда это слово впервые было низведено с небес и употреблено для описания происходящего на земле среди смертных людей. Оно воспринималось главным образом как метафора, вносившая элемент вечного, неодолимого, всегда возвращающегося движения в случайные явления, взлёты и падения человеческой судьбы, которые с незапамятных времён уподоблялись восходу и заходу солнца, движению луны и звёзд. В 17-м веке, где мы впервые обнаруживаем это слово в качестве политического термина, это метафорическое содержание гораздо ближе стояло к первоначальному значению слова, поскольку бралось для обозначения попятного движения, возвращения всего на круги своя. Так, это слово впервые было употреблено не в тот момент, когда разразилась Английская революция и Кромвель установил первую революционную диктатуру, но, напротив, в 1660-м, после падения Долгого парламента и восстановления монархии. В том же самом смысле это слово было употреблено в 1688-м, когда Стюарты были изгнаны и на трон взошли Вильям и Мэри. Эта “Славная революция”, событие, благодаря которому весьма парадоксальным образом термин “революция” получил вид на жительство в политическом и историческом языке, вовсе не мыслилось как революция, но как реставрация королевской власти в её былой славе и величии.

То обстоятельство, что слова “Революция” первоначально означало реставрацию, тогда как для нас оно означает прямо противоположное, не простая причуда семантики. Революции 17-го и 18-го столетий, воспринимаемые нами как манифестации нового духа, духа современной эпохи, были задуманы и планировались как реставрации. Безусловно, гражданские войны в Англии предвосхитили великое множество тенденций, которые мы привыкли связывать с тем существенно новым, что было внесено революциями 18-го века: появление “левеллеров”, и “уравнителей” и образование партии состоящей почти исключительно из людей низшего сословия, радикализм которых вскоре привёл их к конфликту с лидерами революции, явственно предваряет ход Французской революции; тогда как требование писаной конституции в качестве “основания для справедливого управления”, выдвинутое “левеллерами” и так или иначе исполненное введением Кромвелем “Instrument of Government” [“Орудие управления англ- - конституция Англии, оформившая режим военной диктатуры (протектората) О. Кромвеля (1653)] предвосхищает одно из самых, если не самое, важных достижений Американской революции. И всё же фактом остаётся, что краткосрочная победа этой первой революции в современности официально воспринималась как реставрация, восстановление, именно, как “свобода Божиим благословением восстановленная”, как то гласит надпись на большой печати от 1651-го года.

Однако для нас гораздо большую важность в этом отношении представляет то, что произошло веком позднее. Ибо нас здесь интересует не история революций сама по себе, не их прошлое, их источник либо же протекание. Если мы хотим выяснить, что же собственно представляет собою революция – что она несёт для человека как политического существа, каково её политическое значение для мира в котором мы живём, в чём её роль в современной истории – нам следует обратиться к таким историческим моментам, в которых революция раскрывается с максимальной полнотой, принимает вполне определённые очертания и начинает овладевать умами людей уже вне всякой зависимости от тех причин: злоупотреблений, жестокостей, ограничений свободы, которые могли побудить их восстать. Вот почему мы должны обратиться к Французской и Американской революциям, не упуская при этом то обстоятельство, что и одна, и вторая, разыгрывались на своих начальных фазах людьми твёрдо убеждёнными в том, что они не совершают ничего нового, но лишь восстанавливают старый порядок вещей, который был нарушен и попран деспотизмом абсолютной монархии или же злоупотреблением колониальных властей. Со всей искренностью оправдывали они себя тем, что желают возвратиться назад к временам, когда всё обстояло так, как оно должно быть.

Всё это служило причиной большой путаницы, особенно в отношении Американской революции, которая не “пожирала своих детей”, а потому люди, зачинавшие “реставрацию” были теми же самыми людьми, что начали и завершили революцию и даже удостоились власти и почётного места в новом порядке вещей. То, что они воспринимали как реставрацию, возвращение их древних свобод, обернулось революцией, а все их представления и теории относительно британской конституции, прав англичан и форм колониального управления закончилось с “Декларацией Независимости”. Однако это ведшее к революции движение ещё никоим образом не было революционным, и “Бенджамин Франклин, который располагал большей информацией из первых рук о положении дел в колониях чем кто-либо иной, мог позднее написать со всей искренностью: “Я никогда не слышал ни в одном из разговоров ни с одним из людей, будь он пьян или трезв, ни малейшего желания к отделению, ни даже намёка на то, что подобное могло бы пойти на пользу Америке”” (26). Были ли эти люди “консерваторами” или “революционерами” в самом деле невозможно определить, если брать эти слова вне исторического контекста, как универсалии, забывая, что консерватизм как политическая вера и идеология возник как реакция на Французскую революцию и сохраняет смысл только для истории 19-го и 20-го столетий. То же самое, хотя быть может не столь однозначно, имело место и во Французской революции; на её начальных стадиях всё также свидетельствовало о том, “что целью предстоящей революции будет не разрушение старого режима, но его реставрация” (Токвиль) (27). Даже когда в ходе обеих революций их действующие лица убеждались в невозможности реставрации и склонялись к необходимости пуститься в совершенно новое предприятие, а значит когда слово “революция” уже приобрело новое значение, Томас Пейн, вполне в духе ушедшей эпохи, мог со всей серьёзностью предложить именовать Американскую и Французскую революции “контрреволюциями” (28). Это предложение, весьма странно звучащее в устах одного из самых “революционных” людей того времени, в двух словах демонстрирует, насколько дорога была идея реставрации, возвращения назад, для сердец и умов людей революции. Пейн желал не более, как вновь обрести старое значение слова “революция” и выразить своё твёрдое убеждение, что настало время возвратиться назад к “раннему периоду”, когда люди обладали всеми правами и свободами, которых тирания и завоевание их лишили. И этот “ранний период” не в коей мере не являлся гипотетическим “естественным состоянием”, как оно понималось 17-м веком, но вполне определённым, хотя и точно не определяемым им, периодом в истории.

Не следует забывать, что Пейн употребил этот термин “контрреволюция” в ответ на энергичную защиту Бёрком прав англичан, гарантированных вековым обычаем и историей, которые он противопоставлял идее прав человека. Однако суть дела в том, что Пейн не в меньшей степени, чем Бёрк сознавал, что абсолютная новизна служила бы скорее аргументом против, а не за, подлинности и законности такого рода прав. Вряд ли стоит прибавлять, что с исторической точки зрения был прав Бёрк, а не Пейн. Не существует периода в истории, к которому могла бы восходить “Декларация Прав Человека”. Прошлые века вполне могли признавать равенство людей перед Богом или богами, ибо это признание в своём истоке было не христианским, но римским; римские рабы могли быть полноправными членами религиозных обществ и в рамках священного права их правовой статус был таким же, как и у свободных людей. Однако существование неких неотъемлемых политических прав присущих всем людям в силу простого факта рождения, представлялась для всех эпох предшествовавшей нашей тем же, чем и для Бёрка – противоречием в определении. Небезынтересно отметить, что латинское слово homo, эквивалент нашего “человек”, обозначало первоначально не более чем просто человека, не обладавшее правом лицо, а тем самам также и раба. Таким образом, только как член определённого политического сообщества, государства – римского или английского – мог человек обладать правами, тогда как в качестве “просто человека” он был бесправен.

В нашем контексте и особенно в плане постижения наименее уловимой, хотя и наиболее значимой, стороны современных революций, конкретно, революционного духа, нелишне напомнить, что идея нового и новизны как таковая значительно старше революций, и именно поэтому столь неожиданно её отсутствие на их самых начальных стадиях. С этой связи вполне мог бы напрашиваться вывод, что люди революций были старомодны в сравнении с людьми науки и философии 17-го века, которые вместе с Галилеем могли подчеркнуть “абсолютную новизну” своих открытий, или вместе с Гоббсом заявить, что политическая философия “не старше чем моя книга De Cive (“О гражданине” – часть философской трилогии “Основы философии” английского философа Томаса Гоббса (1642)”, или же вместе с Декартом утверждать, будто никто из предшественников не ушёл далеко в философии. Не подлежит сомнению, что рассуждения о “новом континенте” породившем “нового человека” подобные заимствованным мною у Кревкёра и Джона Адамса и которые можно найти в каком угодно количестве у других, менее известных авторов, были достаточно распространены. Однако не в пример заявлениям учёных и философов этот новый человек не в меньшей степени чем новая земля воспринимались как дар Провидения, а не как результат деятельности самого человека. Иными словами, тому странному пафосу новизны, который столь характерен для современной эпохи, потребовалось почти две сотни лет, чтобы покинуть затвор научной и философской мысли и достичь области политики. (Словами Робеспьера: “Tout a change dans l’ordre physique; et tout doit change dans l’ordre morale et politique”(“Всё изменилось в физическом порядке; и всё должно измениться в порядке моральном и политическом” – фр.)). Но когда он достиг той области, события в которой затрагивают многих, а не единицы, он не только приобрёл более радикальное выражение, но и принял окраску, которая характерна исключительно для политической сфера. Только в процессе революций 18-го века человек стал сознавать, что новое начало способно быть политическим феноменом, что оно может явиться результатом действий людей и что оно может быть осуществлено ими сознательно. С этого времени “новый континент” и возникающий из него “новый человек” уже более не были нужны чтобы побуждать надежду на новый порядок вещей. Novus ordo saeclorum более не был благодеянием “грандиозного плана и замысла Провидения”. И новизна более не являлась предметом гордости и в то же время пугающей принадлежностью немногих. В момент, когда новизна достигла области политики, она стала точкой отсчёта новой истории, начатой, хотя бы и неосознанно, её действующими лицами чтобы разыгрываться дальше, быть продолженной и развитой потомкими.

V

В то время как элементы новизны, начинания и насилия, все из которых прочно вошли в наше понятие революции, явным образом отсутствуют как в первоначальном значении слова, так и в метафорическом его употреблении в политическом языке, имеется также и другая область значения этого астрономического термина, о которой уже вкратце было упомянуто и которая до сих пор сильно отзывает в нашем начтоящем употреблении этого слова. Я имею в виду идею неодолимости, тот факт, что вращательное движение звёзд следует предопределённым путём и находится вне всякого человеческого влияния. Мы знаем, или думаем, что знаем, точное время когда слово “революция” было употреблено впервые с исключительным упором на неодолимость движения и вне всякой связи с его круговым характером; и этот акцент представляется настолько важным для нашего понимания революции, что стало обыкновением датировать новое политическое значение старого астрономического термина моментом этого нового его употребления.

Датой была ночь 14 июля 1789-го, местом – Париж; именно тогда Людовик XYI услышал от герцога Ларошфуко-Лианкура о падении Бастилии, освобождении нескольких заключённых и об обращении в бегство королевских войск восставшей толпой. Известный диалог произошедший между королём и его курьером поразительно краток и чрезвычайно показателен. Король, как передают, воскликнул:"C'est une revolte" на что Лианкур его поправил: "Non, Sire, c'est une revolution"(“Это мятеж” – “Нет, Ваше Величество, это – революция” - фр.). Здесь мы слышим это слово ещё, и в политическом отношении в последний раз, употреблённым в смысле старой метафоры, низводящей своё значение с небес на землю; однако здесь, возможно, впервые, акцент почти полностью смещён с законообразности вращательного, циклического движения на его неодолимость.(30) Происходящее всё еще видится через призму движения звёзд, однако сейчас упор сделан на то, что не в человеческой власти остановить его и что тем самым оно самому себе закон. Король, объявив штурм Бастилии мятежом, утверждал свою власть и разнообразные средства насилия в своём распоряжении достаточные для подавления волнений. Лианкур же отметил, что случившееся бесповоротно как движение звёзд и вне власти короля. Что видел Лианкур и что должны видеть или слышать мы, читая этот странный диалог, что полагал он и знаем мы, было неодолимым и бесповоротным?

На первый взгляд, ответ кажется простым. За этими словами мы ещё и сейчас можем видеть и слышать шествующие толпы, как они вырываются на улицы Парижа, бывшего уже тогда столицей не только Франции, но и всего цивилизованного мира. Мы можем видеть, как восстание населения больших городов неотделимо от борьбы народа за свободу и как первое и второе неодолимы благодаря голой силе его численного превосходства. И эти толпы, впервые явившиеся на дневной свет, на самом деле были толпами бедных и униженных, веками скрытых во мраке и презрении. Что начиная с данного момента стало бесповоротным и тут же признано за таковое самими действующими лицами и зрителями революции, это то, что публичная сфера, зарезервированная с незапамятных времён за теми, кто уже был свободен, а именно, избавлен ото всех забот связанных с жизненной необходимостью и телесными потребностями, должна быть открыта и уступить свой свет тому громадному большинству, которое не было свободным ибо жило повседневными нуждами.

Эта идея неодолимого движения, которую 19-му веку вскоре надлежало концептуализировать в идею исторической необходимости, красной нитью проходит по всем страницам Французской революции. Внезапно совершенно новые образы начинают наслаиваться вокруг старой метафоры, как если бы слова Лианкура произвели настоящий переворот в политическом словаре. Когда мы думаем о революции, мы всё ещё почти автоматически продолжаем осмыслять её в её собственных образах, рождённых в эти годы – в образах torrent revolutionnaire (революционного потока - фр.) Демулена, в стремительных волнах которого были рождены действующие лица революции и которые увлекли их вверх пока обратный поток не низринул их вниз и они не погибли вместе со своими врагами. Агентами контрреволюции. Ибо этот мощный поток революции, по словам Робеспьера, постоянно ускорялся “преступлениями тирании”, с одной стороны. И “прогрессом свободы”, с другой, неизбежно провоцировавшими один другого, так что движение и контрдвижение не уравновешивали, не сдерживали и не тормозили друг друга, но некоторым загадочным образом, по-видимому, вливались в единый поток “прогрессирующего насилия”, идущего в одном направлении со всё возрастающей стремительностью (31). Это был тот “величественный поток революционной лавы, который никого не щадил и который никто не в силах был сдержать”, наблюдаемый Георгом Форстером в 1793 (32), то зрелище, о котором Верньо, выдающийся оратор Жиронды, отозвался как о подпавшем под знак Сатурна, ибо подобно Сатурну “революция пожирала своих детей”. Как ураган пронеслась революция по Франции (Робеспьер не делал различия между tempete revolutionnaire и marche de la Revolution (революционным ураганом и ходом революции – фр.)). И этот мощный вихрь смёл или подмял под себя незабываемое и никогда до конца не забытое начинание: утверждение “величия Человека” перед лицом “убожества великих”, как его охарактеризовал Робеспьер (33), “оправдание чести человеческой расы”, словами Гамильтона (34). Получилось так, будто некая сила, значительно превосходящая человеческую, вмешалась в тот момент, когда люди начали утверждать своё величие и оправдывать свою честь.

В последовавшие за Французской революцией десятилетия этому образу могучего подводного потока, увлекающего людей за собой сначала на вершину славных дел и затем низвергающего их в пучину преступления и бесчестья, надлежало стать преобладающим. Многочисленные метафоры, в которых революция рисовалась не как плод деятельности людей, но неодолимым неуправляемым процессом, все эти образы урагана, потока, водоворота, были введены в оборот самими действующими лицами этой драмы, которые, сколь бы не кружило им ещё головы вино свободы, едва ли уже считали себя свободными в собственных действиях. И, выпади им хоть минута для трезвых размышлений, как могли бы он быть уверены, что именно они являются авторами собственных дел? Не они ли все, кто были роялистами в 1789. В 1793 выступали уже не просто за казнь конкретного короля (который мог быть, а мог и не быть изменником), но за осуждение королевской власти как таковой как “вечного преступления” (Сен-Жюст). Не все ли они, кто были ярыми приверженцами права частной собственности, в вантозских декретах 1794-го провозгласили конфискацию собственности не только Церкви и (эмигрантов – фр.), но и всех “подозрительных”, которая должна была быть передана “несчастным”? Не они ли явились инициаторами разработки конституции в основу которой была положена идея радикальной децентрализации, для того только, чтобы затем отвергнуть её как ненужную и установить взамен революционное правление посредством “комитетов”, которое явилось более централизованным, нежели всё что когда-либо знавал ? Не были ли, наконец, они вовлечены в войну и даже выиграли её, войну, которую никогда не желали и даже не считали возможным выиграть? Что же тогда осталось в итоге от первоначальных замыслов за исключением разве что того, что было известно им в самом начале, а именно (словами Робеспьера из письма брату от 1789-го), что “нынешняя Революция произвела за несколько дней события более важные, нежели вся предыдущая история человечества”? И, в конце концов, напрашивалась мысль, одного этого уже должно быть довольно.

После Французской революции стало обыкновением осмыслять любое кровопролитное выступление, будь оно революционным или контрреволюционным, с точки зрения продолжения начатого в 1789-м движения, так словно периоды затишья и реставрации были только передышками, дававшими революционному потоку уйти в глубину, чтобы собравшись с силами вновь выплеснуться на поверхность – в 1830-м, 1832-м, 1848-м, 1951-м, в 1871-м, если упоминать только наиболее важные даты в 19-м веке. Каждый раз и сторонники, и противники рассматривали эти события как прямые последствия 1789-го. И если верно, что, по словам Маркса, Французская революция игралась в римских одеяниях, то столь же верно, что все последующие революции до Октябрьской включительно, были сыграны по правилам и в соответствии с ходом событий ведшим от 14-го июля к 9-му термидора и 18-му брюмера – датам настолько запавшим в память французов, что они до сих пор прочно связываются в сознании каждого с падением Бастилии, смертью Робеспьера и восхождением Наполеона Бонапарта. Не в наше время, но в середине 19-го века был пущен в оборот (Прудоном) термин “перманентная революция”, или, даже более выразительно revolution en permanence, а вместе с ним та идея, что “в собственном смысле нет отдельных революций, но только одна и та же беспрерывная революция”(35).

Если таковым было новое метафорическое значение слова “революция” в восприятии тех, кто сперва замыслил, а затем и поставил её на французской сцене, то ещё большим правдоподобием и убедительность оно обладало в головах наблюдавших как за спектаклем за её ходом со стороны. И что в этом спектакле в первую очередь бросалось в глаза, это неспособность ни одного из его действующих лиц контролировать ход событий, в результате чего он принял оборот имевший мало, если вообще сколь-нибудь, общего с сознательными намерениями и целями людей, которые, если они хотели выжить, должны были подчинить свою волю и намерения анонимной силе революции. Конечно, сегодня всё это звучит как банальность, и нам, возможно, трудно смириться с мыслью, что ничего кроме банальности здесь ожидать не приходится. И всё же нам следовало бы не забывать о ходе Американской революции, где имело место как раз противоположное, и помнить насколько сильно здесь было умонастроение, что человек – хозяин своей судьбы, по крайней мере в том, что касается политики. И тогда нам станет понятнее, какое воздействие способна возыметь сцена бессилия человека перед лицом своих собственных действий. Хорошо памятный шок разочарования пережитый поколением прошедшим через фатальные события с 1789-го до реставрации Бурбонов почти незамедлительно претворился в чувство благоговения и удивления силами самой истории. Там, где вчера, в счастливые времена Просвещения, только деспотическая власть монарха казалась стоящей между человеком и его свободой действий, внезапно возникла и завладела человеком сила несравненно более могущественная, от которой не было исхода ни путём восстания, ни бегства: сила истории и исторической необходимости.

С теоретической точки зрения, наиболее значимым последствием Французской революции явилось возникновение новой концепции истории в философии Гегеля. Подлинно революционным значением обладала идея Гегеля о том, что старый абсолют философов открывает себя в сфере человеческой деятельности, практике, т. е. той области человеческого опыта, которой философы единодушно отказывали в роли источника абсолютных стандартов. Моделью для этого нового откровения абсолюта в историческом процессе явственно служила Французская революция, и причина почему посткантовская философия оказала столь значительное влияние на европейскую мысль 20-го столетия, особенно в странах открытых революционному духу – России, Германии, Франции – заключалась не в её пресловутом идеализме, но напротив, в том обстоятельстве, что она оставила сферу чистой спекуляции и попыталась построить философию, которая вбирала бы в себя и служила концептуальным выражением новейшего и реальнейшего опыта своего времени. Тем не менее, само это концептуальное выражение явилось теоретическим в старом, исконном смысле слова “теория”; хотя гегелевская философия и вращалась вокруг действия и практики, она всё ещё оставалась созерцательной. Перед ориентированным в прошлое умственным взором всё составлявшее принадлежность сферы политики - дела, слова, события - предстало историческим, в результате чего “новый мир”, о котором возвестили революции 18-го века не получил, как о том заявлял ещё Токвиль, “новой науки политики” (36), но вместо неё - философию истории – вполне независимо от ещё более стремительной трансформации философии в философию истории, оставляемую нами здесь в стороне.

С политической точки зрения, ошибка этой новой и типично современной философии достаточно проста. Она состоит не в чём ином, как в описании и понимании целостной сферы человеческого действия не с позиции актёра и действующего лица, но с точки зрения наблюдающего за действием зрителя. Однако эту ошибку сравнительно трудно обнаружить в силу содержащейся в ней истины, а именно той, что все начатые и сыгранные человеком истории обретают свой подлинный смысл только тогда, когда они пришли к своему завершению; поэтому на самом деле может показаться, что только зритель, а не актёр, вправе рассчитывать на раскрытие действительного смысла произошедшего. Так, именно для зрителя в гораздо большей мере чем для актёра Французская революция предстала уроком исторической необходимости или того, что Наполеон Бонапарт стал “судьбой” (37). Но всё же самое важное в этом – что все те, кто на протяжении всего 19-го века и большей части 20-го шли по стопам Французской революции, рассматривали себя не только в качестве преемников людей Французской революции, но и как проводников истории и исторической необходимости, очевидным и всё же парадоксальным результатом чего явилось, что идея свободы исчезла из революционной мысли и на её место главной категорией политической революционной мысли оказалась необходимость.

И всё же, весьма сомнительно, что не случись Французская революция, философия когда-либо предприняла попытку обратиться к сфере человеческих дел, т. е. отыскать истину в области отношений между людьми, а значит, относительной по определению. Истине, даже при том что она понималась "исторически", т. е. как развёртывающаяся во времени и тем самым необязательно применимая для всех времён, тем не менее надлежало быть истинной для всех людей, вне зависимости от того где они живут и гражданами какой страны являются. Истине, другими словами, полагалось применяться не к гражданам, среди которых могло существовать только множество мнений, и не к принадлежащим к народам людям, чьё понимание истины определялось и собственной историей, и национальным опытом. Истине должно было относиться к человеку qua (как-лат.) к человеку, коего как такового, как осязаемой реальности нигде не существовало. Истории, тем самым, если она притязала на откровение истины, надлежало стать мировой историей, а истине, которая в ней открывалась, соответственно, “мировым духом”. Однако в то время как идея истории способна подняться до уровня философских обобщений только при условии, что она вовлекает в свою орбиту целый мир и судьбы всех людей, сама идея мировой истории, со всей очевидностью, является политической в своём истоке; ей предшествовали Американская и Французская революции, и одна, и вторая гордившиеся тем, что возвестили новую эру для всего человечества, что они являют собой события, которые затронули всех людей qua людей, на всём земном шаре. Сама идея мировой истории брала начало в первых шагах мировой политики. И хотя энтузиазм и американцев, и французов по поводу “прав человека” быстро пошёл на убыль, когда стало ясно, что не Республика, но национальное государство - недолговечная, как оказалось, форма правления – явилось единственно сколь-нибудь прочным результатом революции в Европе, фактом остаётся, что с этого момента идея мировоё политики уже более не исчезала из политического мышления.

Другой аспект гегелевского учения, не менее явно берущий начало в опыте Французской революции, в данной связи представляется даже более существенным, поскольку ещё более непосредственно повлиял на революционеров 19-го и 20-го веков – все из которых, даже если они и не брали уроков у Маркса (величайшего изо всех учеников, которых когда-либо имел Гегель) и никогда не утруждали себя чтением Гегеля, взирали на революцию через призму гегелевских категорий. Этот аспект затрагивает характер исторического процесса, который, в согласии с Гегелем и всеми его последователями, является одновременно диалектическим и движимым необходимостью: из революции и контрреволюции, от 14 июля до 18 брюмера и реставрации монархии, проистекло диалектическое движение и контрдвижение истории, вовлекшее людей в неуправляемый, подобный подводному течению, поток, на волю которому они должны были отдаться в тот самый момент, когда задались целью установить свободу на земле. В этом и состоит значение знаменитой диалектики свободы и необходимости, где одна и вторая в конечном итоге совпадают – возможно, самый чудовищный и, с человеческой точки зрения, наименее терпимый парадокс во всём корпусе современной мысли. И всё же сам Гегель, который некогда усмотрел в 1789-м годе момент, когда земля и небеса примирились, всё еще оставался в рамках изначального метафорического содержания слова “революция”. Так, словно в ходе Французской революции законообразное неодолимое движение небесных тел низошло на землю и поступки людей, наложив на них печать “необходимости” и регулярности, что, как кажется, выводило их за пределы “печальной случайности” (Кант) и прискорбной “смеси насилия и бессмыслицы (Гёте) – характеристик истории и мировых процессов дотоле представлявшихся неотъемлемыми от них. Тем самым парадокс, будто свобода является плодом необходимости, в собственном понимании Гегеля, был едва ли более парадоксальным нежели примирение неба и земли. На самом деле, в гегелевских парадоксах и их диалектическом решении не содержалось никакого ложного мудрствования. Как раз напротив, для знакомых с политической реальностью того времени они должны были казаться более очевидными, нежели для тех, кто был склонен к отвлечённому теоретизированию; ибо их необычайное правдоподобие гораздо более основывалось на опыте вновь и вновь повторённом в столетиях войн и революций.