Ханна Арендт. "О Революции". Рус. пер. Игорь В. Косич

ГЛАВА ШЕСТАЯ

три сфинкса революций: джефферсон - ленин

- арендт

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТРАДИЦИЯ И ЕЁ ПОТЕРЯННОЕ НАСЛЕДСТВО

Notre héritage n'est précedé d'aucun testament

- Rene Char

(Наше наследство не оставлено нам никаким завещанием

- Рене Шар)

I

Если и существовало какое то одно событие, несущее ответственность за разрыв связей между Новым Светом и странами старой Европы, то таким событием была Французская революция, которая, по свидетельству её современников, никогда не произошла бы, не существуй великолепного примера по ту стороны Атлантики. Конечно, не сам факт революции, но её злополучный ход и крах французской республики, привели в конечном счёте к обрыву тесных духовных и политических связей между Америкой и Европой, связей, преобладавших на протяжении всего 17-го и 18-го столетий. Так

, Influence de la Révolution d'Amérique sur l'Europe [“Влияние Американской революции на Европу”, работа франц. философа Кондорсе (1789)], Кондорсе, появившейся за три года до штурма Бастилии, суждено было ознаменовать, по меньшей мере временный, конец, а никак не начало, Атлантической цивилизации. Может возникнуть соблазнительная надежда, будто разрыв, образовавшийся к концу 18-го века сейчас, во второй половине века 20-го, когда стало окончательно ясно, что Западная цивилизация имеет свой последний шанс выжить в Атлантическом сообществе. Среди признаков, подтверждающих эту надежду, также можно привести тот факт, что после Второй Мировой войны историки более чем когда-либо с начала 19-го века склонны рассматривать Западный мир как единое целое.Тогда как будущее сокрыто от нашего взора, можно с уверенностью сказать, что отчуждение двух континентов после революций 18-го века, возымело значительные последствия для прошлого. В основном именно в этот период Новый Свет потерял своё политическое значение в глазах ведущей элиты в Европе, и Америка перестала быть страной свободных и стала почти исключительно обетованной землёй бедных. Безусловно, позиция европейских высших классов по отношению к мнимому материализму и вульгарности Нового Света была в значительной степени обусловлена социальным и культурным снобизмом приобретающих всё большее влияние средних классов, и сама по себе не представляет большой важности. Куда существенней, что европейская революционная традиция в 19-м веке проявила не более как мимолётный интерес к Американской революции и ещё меньший -–к судьбе американской республики. В разительном контрасте с 18-м веком, когда политическая мысль

philosophes задолго до начала Американской революции ориентировалась на события и институты Нового Света, революционная политическая мысль в 19-м и 20-м веках развивалась так, как если бы никогда не было никакой революции в Новом Свете, и так, словно в американских теориях и опыте касающихся сферы политики и государственного устройства никогда не было ничего достойного внимания.Уже в нашем веке, когда революции стали вполне обыденным явлением в политической жизни большинства стран и континентов, эта неудача попытки вписать Американскую революцию в революционную традицию бумерангом ударила по внешней политике Соединённых Штатов, которые стали платить непомерную цену за это неведение американских корней во всём мире и их забвение у себя дома. Это было тем более неприятно, что даже революции на американском континенте говорили и действовали так, словно

знали наизусть сценарии революций во Франции, России или Китае, но слыхом не слыхивали об Американской. Возможно, менее драматичны, но едва ли менее реальны были последствия оборотной стороны этого мирового неведения – собственной американской неспособности вспомнить, что революция дала жизнь Соединённым Штатам и что республика возникла не в результате некоей “исторической необходимости” или естественного развития, но как результат сознательного акта: основания свободы. Не в последнюю очередь именно этим провалом в памяти объясняется сильный страх революций в Америке, поскольку именно этот страх в глазах всего мира является свидетельством правоты собственных представлений о революции, списанных с образца Французской или Русской революций. Страх революции был скрытым leitmotif (лейтмотив – нем.) послевоенной внешней политики Америки в её отчаянных попытках стабилизировать статус кво, в результате чего американская сила и престиж употреблялись и злоупотреблялись для поддержания обветшалых и коррумпированных политических режимов, ставших объектами ненависти и презрения среди своих собственных сограждан.Эта неспособность вспомнить вкупе с неспособностью понять проявлялись особенно наглядно, когда, в редкие моменты, враждебный диалог с Советской Россией затрагивал принципиальные вопросы. Когда нам говорили, что под свободой мы понимаем свободное предпринимательство, мы практически ничего не делали, чтобы опровергнуть эту чудовищную ложь, и слишком часто мы вели себя так, будто не самом деле в послевоенном конфликте между “революционными странами” Востока и Западом во главу угла поставлен вопрос о богатстве и изобилии. Богатство и экономическое процветание, утверждали мы, являются плодами свободы, тогда как мы должны были первыми знать, что подобного рода “счастье” наличествовало в Америке задолго до революции, и что его причиной было природное изобилие при “мягком правлении”, а не политическая свобода или нескованная необузданная “частная инициатива” капитализма, которая в отсутствии природных богатств вела повсеместно к несчастью и массовой бедности. Иначе говоря, свободное предпринимательство было чистым благом только в Америке, и оно представляет гораздо меньшее благо в сравнении с истинными политическими свободами, такими как свобода слова и мысли, собраний

и ассоциаций, даже в лучших условиях. Экономический рост в один прекрасный день может обернуться из блага проклятием, и ни при каких обстоятельствах он сам по себе не способен привести к свободе, как не может он служить свидетельством наличия свободы в той или иной стране. Соревнование между Америкой и Россией в области производства и стандартов жизни, технического развития и научных открытий, могло представлять интерес во многих отношениях; результат его мог даже быть понят как свидетельство жизнеспособности участвующих в нём наций, преимуществ их общественных и экономических систем. На один только вопрос оно не могло никогда, при любом его исходе, дать ответ, а именно, какая форма правления лучше: тирания или же свободная республика. Следовательно, с точки зрения Американской революции, ответом на “угрозу” коммунистов сравняться и превзойти западные страны в производстве потребительских товаров и экономическом росте, должна была стать радость по поводу новых благоприятных перспектив, открывающихся перед народами Советского Союза и его союзников, вздох облегчения, что по крайней мере в борьбе с бедностью во всемирном масштабе Запад и Восток едины, после чего стоило бы напомнить нашим оппонентам, что причина “идеологических” конфликтов кроется не в различии между двумя экономическими системами, но исключительно в конфликте между свободой и тиранией, между “институтами свободы”, порождёнными триумфальной победой революции, и различными формами господства (от однопартийной диктатуры Ленина до сталинского тоталитаризма и попыток Хрущёва ввести просвещённый деспотизм), последовавшими за поражением революции.Наконец, неоспоримой истиной и одновременно с тем прискорбным фактом является, что большинство так называемых революций, не будучи в состоянии достигнуть

constitutio libertatis, [лат, установить свободу в смысле свободного конституционного правления –прим. наше – И. К.], оказались даже неспособны обеспечить конституционные гарантии гражданских прав и свобод, преимуществ “ограниченного правления”, правового государства; и не следует забывать, что дистанция между конституционным, правовым государством и тиранией, столь же, а возможно, и более, велика, нежели дистанция между первым и свободой. Однако все эти соображения, сколь бы велика не была их значимость, не должны вести к смешению гражданских прав с политической свободой или отождествлению этих предпосылок цивилизованного правления с самой сутью свободной республики. Ибо, говоря в общем, политическая свобода либо означает право “быть участником в управлении”, либо не означает ничего.В то время как последствия этого неведения, забвения и неспособности вспомнить лежат на поверхности и по своей природе просты и элементарны, того же нельзя сказать об историческом процессе, приведшем ко всему этому. Не так давно вновь прозвучало, причём в яркой и весьма убедительной форме, что в целом к характерным чертам “американского склада ума” принадлежит равнодушие к “философии”, и что, в частности, революция в Америке явилась результатом не “книжных” штудий или эпохи Просвещения, но “практических” опытов колониального периода, которые сами собой дали жизнь республике. Этот тезис, умело и обстоятельно отстаиваемый американским историком Дэниэлом Бурстином, обладает некоторыми достоинствами, поскольку должным образом оценивает огромную роль колониального опыта в подготовке революции и установлении республики, и всё же он едва ли способен выдержать более пристальное рассмотрение (1). Определённое недоверие “отцов-основателей” к философским обобщениям явилось, вне сомнения, составной частью их английского багажа, однако даже поверхностного знакомства с их писаниями достаточно, чтобы удостовериться, что в области “древнего и современного благоразумия” они были более образованны нежели их коллеги в Старом Свете, гораздо чаще обращались за советом в своих делах к книгам. Более того, сами книги, к которым они обращались, были теми же, что властвовали над умами в Европе; и если верно, что опыт “участия в управлении был сравнительно неплохо известен в Америке до революции, в то время

когда европейские “литераторы” должны были доходить до его значения либо путём измышления утопий, либо “перерывая архивы античной” истории, не менее верно, что содержание того, что в первом случае было реальностью, а во втором лишь мечтой, обладало удивительным сходством. Невозможно обойти принципиальный для политики факт, что приблизительно в один исторический момент по обе стороны Атлантики освящённая временем монархическая форма правления была свергнута и установлена республика.Тем не менее, в то время как неопровержимо, что благодаря громадной эрудиции и теоретической глубине, и то, и другое очень высокого калибра, был возведён остов американской республики, не менее неопровержимо, что этот интерес к политической мысли и теории почти сразу же иссяк после того, как задача была решена (2). Как уже указывалось ранее, по моему мнению, эта утрата “чистого” теоретического интереса к политическим вопросам была не “гением” американской истории, но, напротив, основной причиной, почему Американская революция не принесла ожидаемых плодов для мировой политики. Вдобавок к этому, мы склонны считать, что чрезмерный интерес, проявленный европейскими мыслителями и философами к Французской революции, невзирая на её трагическую развязку, способствовал её всемирной рекламе. К этой неспособности послереволюционной мысли извлечь необходимые уроки из прошедшего и восходит своими корнями провал в исторической памяти Америки (3). Ибо тогда как всякая мысль начинается с воспоминания, ни одно воспоминание не может избежать опасности забвения если оно не прошло очищение в мысли и не отлилось в теоретических понятиях, что только и способно придать ему вторую жизнь. Всему испытанному и пережитому суждено то же забвение, что и живому слову и делу если о них не говорят снова и снова

. Эти беспрестанные разговоры и есть то, что спасает дела смертного человека от неминуемого забвения; однако они в свою очередь уходят в небытие если только не отливаются в определённые понятия, вехи для будущего осмысления и воспоминания (4). Во всяком случае, результатом “американской” неприязни к концептуальной мысли явилось, что интерпретации американской истории после Токвиля пошли на поводу у теорий, основывающихся на любом опыте, только не американском. В нашем же столетии Америка была, как кажется, готова заимствовать и возвести в ранг откровения практически любую идею, которую не “закат Запада”, но распад европейской политической и социальной системы после Первой Мировой войны вынес на интеллектуальную авансцену, сколь бы нелепой и вычурной она не была. Эта странная доверчивость, не чуравшаяся и искажения, к той массе псевдонаучной бессмыслицы, в особенности в социальных и психологических науках, может быть отчасти объяснена тем фактом, что эти теории, пересеча Атлантику, лишились своей реальной основы а вместе с ней и всех тех ограничений, которые накладывает здравый смысл. Однако причиной проявленной Америкой готовности к восприятию искусственных идей и притянутых за волосы теорий могло быть просто то, что человеческий ум (первейшая задача коего – всестороннее понимание реальности и выражение её на концептуальном языке) для своего функционирования нуждается в понятиях; на безрыбье же и рак – рыба.Очевидно, что в результате провала мысли и памяти, был потерян и революционный дух. Если оставить в стороне личные мотивы и практические цели, и отождествить этот дух с принципами, которые дали толчок людям революций по обе стороны Атлантики, то следует признать, что традиция Французской революции (а это – единственная революционная традиция, возымевшая

хоть какие-то последствия) не сохранила их лучше, чем удалось это сделать либеральному, демократическому или откровенно антиреволюционному, течениям в американской политической мысли (5). Мы уже упоминали эти принципы ранее и, следуя политическому языку 18-го века, мы назвали их публичной свободой, публичным счастьем, публичным духом. После того как революционный дух был забыт, от них остались: гражданские свободы, личное благополучие наибольшего числа людей и публичное мнение как величайшая сила, управляющая эгалитарным, демократическим обществом. Произошедшая трансформация с большой точностью соответствует вторжению общества в сферу публичности: так, словно исконно политические принципы были переведены в социальные “ценности”. Однако подобная трансформация была невозможна в странах испытавших воздействие Французской революции. Из её школы революционеры вынесли урок, что вдохновлявшие её на первых порах принципы были вытеснены голыми силами необходимости и нужды, и они закончили своё ученичество с твёрдым убеждением, что именно революция обнажила, чем в действительности являются эти принципы – грудой хлама. Отмести этот “хлам” как мелкобуржуазные предрассудки было тем легче, что общество монополизировало эти принципы и извратило их, превратив в “ценности”. Настойчиво преследуемые “социальным вопросом”, т. е. призраком огромных масс бедных, которых каждая революция обязана освободить, они вынуждены были постоянно прибегать к самым крайним средствам из арсенала Французской революции, питая смутную надежду, вопреки всей очевидности, будто насилие способно победить бедность. Это, конечно же, был жест отчаяния; ибо признай они, что самый наглядный урок преподанный Французской революцией состоял в невозможности средствами la terreur достичь le bonheur (террор и счастье – фр.), они также должны были признать, что никакая революция, никакое основание нового политического организма, невозможна там, где массы задавлены нищетой.Революционеры 19-го и 20-го веков, в резком отличие от своих предшественников в 18-м, были людьми отчаянными, и революции всё более и более притягивали таких отчаянных, тех “несчастных представителей населения … которые в период затишья нормального правления обретаются на уровне ниже среднего человеческого; но которые в моменты бурных всплесков гражданского насилия могут выйти из своего духовного подполья и обеспечить перевес в силе любой партии к которой они присоединятся” (6). Эти слова Мэдисона с точностью схватывают суть дела, с той только поправкой, что в применении их к европейским революциям, эта смесь несчастных и худших вновь получила свой шанс выйти из “духовного подполья” благодаря отчаянию лучших, которые после катастрофы Французской революции должны были знать, что их дело безнадёжно, но честь которых не давала им оставить дело революции – частично оттого, что ими двигало сострадание и постоянно и глубоко уязвляемое чувство справедливости, отчасти потому, что им также было известно, что “действие, а не покой, доставляет нам удовольствие”. В этом смысле, изречение Токвиля: “В Америке имеются мнения и страсти демократии; в Европе мы всё ещё имеем страсти и мнения революции” (7), не потеряло своей значимости вплоть до сего дня. Однако этим страстям и мнениям также не удалось сохранить революционный дух по той простой причине, что они никогда его не выражали; напротив, именно подобного рода страсти и мнения, выпущенные на волю Французской революцией, практически уже в самом начале задушили её оригинальный дух, т. е. принципы публичной свободы, публичного счастья и публичного духа, которые в первых актах вдохновляли её действующих лиц.

Если подходить к вопросу абстрактно и поверхностно, нетрудно обозначить основное препятствие тому, чтобы подобрать правдоподобную дефиницию революционному духу, не полагаясь исключительно, как мы это делали ранее, на терминологию вошедшую в оборот до революций. В той мере, в какой наиболее значительным событием всякой революции выступает акт основания, дух революции содержит два элемента, представляющиеся для нас непримиримыми и даже противоположными. Акт основания новой формы правления предполагает повышенное внимание к стабильности и долговечности новой структуры; с другой стороны, опыт тех, кто принимал участие в её создании совершенно отличного свойства. Он представляет собой освежающее соприкосновение с человеческой способностью начинания, ту радость, которая всегда сопровождала рождение чего-то нового на земле. Возможно, сам факт, что эти два элемента, озабоченность стабильностью и духа нового, сделались противоположностями в политической мысли и терминологии – первый прочно ассоциируется с консерватизмом, тогда как второй является монопольным объектом притязаний прогрессивного либерализма – должен быть отнесён к числу симптомов того, что мы сбились с верного пути. Ничто в конечном счёте не наносит большего ущерба пониманию политических проблем и их серьёзному обсуждению, как автоматические мыслительные реакции, обусловленные проникшими во все поры идеологиями, которые сами возникли вслед за революциями и явились их результатом. И в этом отношении далеко не безразлично, восходит ли наш политический словарь к классической, римской или греческой, античности, или же он со всей определённостью берёт начало в революциях 18-го века. Иначе говоря, в той мере, в какой наша политическая терминология вообще является современной, она является революционной по своему происхождению. Основной же характеристикой этого современного, революционного словаря представляется его постоянное оперирование парами противоположностей: правый и левый, реакционный и прогрессивный

, консерватизм и либерализм, приведём для примера только несколько взятых наугад. Что эта мыслительная привычка возникла в связи с революциями, лучше всего проиллюстрировать на развитии новых значений, даваемых, например, понятиям демократии и аристократии, столь же древним, как наша политическая мысль; однако противопоставление демократов и аристократов не старше революций. Конечно, эта противоположность не случайна и берёт своё начало и конечное обоснование в революционном опыте как целом, однако, суть проблемы в том, что в акте основания они были не двумя взаимно исключающими противоположностями, но двумя сторонами одного явления, и лишь после того как революции завершились победой или поражением, они разделились, закоснели в идеологиях, и стали противостоять друг другу.В терминологическом аспекте, усилие вновь обрести утраченный дух революции должно до некоторой степени состоять в попытке мыслить вместе то, что наш сегодняшний словарь преподносит нам как противоположности и антонимы. С этой целью неплохо было бы ещё раз вернуться к тем мыслителям и теоретикам, которые способствовали подготовке революций, проявив повышенный интерес к публичным делам, не предвидя или не желая революции. Среди них Джеймс Харрингтон и Монтескьё, опять-таки, более значительные фигуры, нежели Локк и Руссо. Что наиболее примечательно в предреволюционной политической мысли Нового времени, так это повсеместно выраженная забота о долговечности и стабильности эмансипированной от религии, чисто мирской сферы, и эта забота находилась в вопиющем противоречии с общим духом эпохи, как он выражался в науках, искусствах, и самой философии, где превыше всего ценилась новизна как таковая. Их мыслью завладел “процесс”, и всё представлялось им находящимся в “поступательном” движении, тогда

как политический дух того времени, совсем напротив, не питал ни к чему большего недоверия, как к изменению, беспрестанному возвышению и падению империй. Другими словами, политический дух современности был рожден, когда люди уже более не удовлетворялись беспрестанным возвышением и падением империй. Так, словно бы сердцам людей ничто не было ближе, как создать нечто прочное и стабильное, в котором то новое что пыталась совершить их эпоха, могло занять своё место.Тем самым, республиканская форма правления импонировала предреволюционным политическим мыслителям не по причине своего эгалитарного характера (неверное и обманчивое отождествление республиканского и демократического строя датируется с 19-го века), но потому что представлялось наиболее стабильной и долговечной из государственных форм. Сказанное также объясняет то незаслуженно большое почтение, какое 17-й и 18-й века питали к Спарте и Венеции, двум республикам, которые только тем пришлись ко двору весьма ограниченному историческому знанию того времени

, что считались наиболее стабильными и прочными государствами в истории. Отсюда также весьма курьёзное пристрастие людей революции к “сенатам” – слово, каким они нарекли институты не имевшие ничего общего с римской или даже венецианской моделью, но которое они любили, потому что оно наводило их на мысль о ни с чем не сравнимой стабильности основывавшейся на авторитете (8). Даже общеизвестные возражения “отцов-основателей” против демократии как формы правления как правило обходит её эгалитарный характер; аргументация сводилась к тому, что античная история и теория доказали “беспокойную” природу демократии, её нестабильность – жизнь демократии “была в общем столь же недолговечной, сколь насильственной её смерть” (9) – равно как непостоянство её граждан, недостаток у них публичного духа, ту лёгкость, с какой они подпадают под власть публичного мнения и массовых эмоций и настроений. Ничто “кроме постоянного органа неспособно сдержать безрассудство демократии” (10).Слово “демократия” в 18-м веке ещё означало форму правления, а не идеологию или показатель предпочтения низших классов, и отвергалась потому, что считалось, будто в ней заправляет публичное мнение там, где должен преобладать публичный дух; признаком же этого извращения служило единодушие её граждан:

ибо “когда люди употребляют свой разум беспристрастно и свободно по множеству различных вопросов, они неизбежно по некоторым из них приходят к различным мнениям. Когда же ими управляет общая страсть, их мнения, если позволительно их так назвать, будут одинаковыми” (11). Эта мысль Мэдисона примечательна в нескольких отношениях. Простота её несколько обманчива, в ней можно увидеть распространённое во времена Просвещения противопоставление разума и страсти, мало что дающее в плане понимания человеческих способностей, однако имеющее то огромное практическое достоинство, что обходится без способности воли – наиболее изощрённой и самой опасной из современных идей и заблуждений (12). Однако не это интересует нас здесь; в данном случает более важным представляется содержащийся в этих строках намёк на радикальную несовместимость между властью единодушного “публичного мнения” и свободой мнения, поскольку истина заключается в том, что не существует возможности формирования мнения там, где все мнения сделались одинаковыми. Так как никто не в состоянии составить своё собственное мнение без учёта множества мнений остальных, господство публичного мнения угрожает даже мнению тех немногих, кто способен осмелиться не разделять его. В этом одна из причин бесплодности оппозиции в одобряемой народом тирании. Голос немногих в этих обстоятельствах утрачивает свою силу и убедительность не только и не столько по причине подавляющей власти большинства; публичное мнение в силу своего единодушия вызывает единодушную оппозицию, убивая тем самым подлинные мнения. В этом кроется причина, почему “отцы-основатели” склонны были ставить власть основанную на публичном мнении на одну доску с тиранией; демократия в этом смысле была для них ни чем иным, как переряженным в новые одежды деспотизмом. Следовательно, их отвращение перед демократией продиктовано не столько старым страхом перед распущенностью или возможностью борьбы между партиями, сколько их опасениями фундаментальной нестабильности системы правления лишённой публичного духа и отданной во власть единодушным “страстям”.Институтом, изначально задуманным для защиты от власти публичного мнения или демократии, был Сенат. В отличие от судебного контроля, оцениваемого ныне как “уникальный вклад Америки в науку государственного управления” (13), оценить новизну и уникальность американского Сената оказалось гораздо труднее – отчасти потому, что не осознавалось что это древнеримское название употреблено, как уже указывалось, по ошибке, частично оттого, что верхняя палата Конгресса автоматически уподоблялась Палате Лордов английского парламента. Политический упадок Палаты лордов в государственной системе Англии на протяжении последнего века, явившийся неизбежным результатом роста социального равенства, может служить достаточным доказательством тому, что подобный институт никогда не имел смысла в стране не знающей наследственной аристократии, или в республике, отстаивающей “абсолютное запрещение всех дворянских титулов” (14). И в самом деле, не имитация английской системы правления, но глубоко оригинальное постижение роли мнения в государственных делах, побудило основателей присовокупить к нижней палате, в которой была представлена “множественность интересов”, верхнюю палату, полностью отведённую для представительства мнения, на котором в конечном счёте “основываются все правления” (15). И множественность интересов, и разнообразие мнений рассматривались среди характеристик “свободного правления”; их публичное представительство было признаком республики в отличие от демократии, где “небольшое число граждан … собирается и лично управляет государством”. Однако система представительства, согласно людям революции, была чем-то гораздо большим, нежели просто техническим средством для управления в условиях большого населения, затрудняющих прямое участие в

делах управления. Представительство, т. е. ограничение небольшим и избранным кругом граждан должно было служить в качестве своего рода фильтра, призванного очищать как интерес, так и мнение, в целях предохранить их “от сумятицы, которую вносит толпа”.Интерес и мнение – что бы не думал на этот счёт Маркс, полагавший второе выражением первого – два совершенно различных политических феномена. В политическом плане, интересы проявляются только как групповые интересы, и для очищения подобных групповых интересов вполне достаточно, чтобы они были представлены таким образом, что их частный характер сохранялся при всех условиях, даже при том, когда интерес одной группы совпадает с интересом большинства. Мнения, напротив, никогда не принадлежат группам, но исключительно отдельным лицам, которые “употребляют свой разум бесстрастно и свободно”, и никакое множество, масса, будь она частью общества или же всем обществом, никогда не будет в состоянии сформировать мнение. Мнения возникают везде, где люди свободно общаются, коммуницируют друг с другом и имеют право сделать свои взгляды достоянием гласности; однако эти взгляды, будучи чрезвычайно разнообразными, также нуждаются в очищении и представительстве. Первоначально специфическая функция Сената в том и заключалась

, чтобы служить “медиумом”, через который должны были проходить все публичные взгляды дабы доказать свою пригодность. Даже при том, что мнения составляются отдельными лицами и должны оставаться их собственностью, никакой отдельный человек – ни обладающий мудростью философов, ни божественно озарённым разумом, согласно эпохе Просвещения, общим для всех людей, - не могут справиться с задачей просеивания мнений, пропускания их через сито интеллекта с тем чтобы отделить зёрна от плевел, и тем самым поднятия их до уровня публичных взглядов. Ибо “разум человека, подобно самому человеку, робок и осторожен когда предоставлен самому себе, и обретает твёрдость и уверенность в тем большей мере, чем более число согласных с ним” (17). Так как мнения формируются и проверяются в процессе обмена мнениями, различия и конфликты между ними могут быть как-то сглажены, опосредствованы путём пропускания их через особый посредующий орган – Сенат - состоящий из людей специально избранных для этой цели; эти люди по отдельности не являются мудрецами, однако вместе они составляют институт, целью которого выступает достижение мудрости в публичных делах, даже при всём том, что сам этот институт не был застрахован от всех недостатков и просчетов, присущих человеческой мудрости.Мнение, его значение для сферы политики, в общем, и его роль в управлении государством, в частности, было открыто в самом процессе революции. Это, конечно, не вызывает удивления. То, что любой авторитет в конечном счёте основан на мнении никогда не демонстрировалось с большей наглядностью, чем в момент, когда внезапно и неожиданно всеобщий отказ повиноваться послужил толчком к тому, что впоследствии вылилось в революцию. Несомненно, этот момент – возможно, самый драматический момент в истории – широко открывает двери для демагогов всех мастей и оттенков, однако о чём ещё удостоверяет даже революционная демагогия, как не о справедливости той истины, что все режимы, старые и новые, “основываются на мнении”? В отличие от человеческого разума, человеческая власть не только “робка и осторожна” будучи предоставлена сама себе, она попросту не существует без поддержки других; самый могущественный король и последний из тиранов бессильны когда никто не повинуется им, т. е. не поддерживает путём повиновения, ибо в политике повиновение и поддержка – одно и то же. Мнение было открыто одновременно Французской и Американской революциями, однако только последняя (и это лишний раз показывает сколь высока была её продуктивность в области политики) знала, каким образом встроить прочные институты для представительства мнений в саму структуру республики. Какова была альтернатива, нам очень хорошо известно из хода Французской революции и тех что за ней последовали. Во всех них хаос не получивших представительства и не прошедших очистку мнений – ибо не было посредующей инстанции, медиума через которого их можно было бы пропустить – выкристаллизовался под давлением чрезвычайных обстоятельств во множество конфликтующих массовых сентиментов, ожидающих “сильную руку”, которая отлила бы их в единодушное публичное мнение, означающее смерть всех мнений. В повседневной действительности же альтернативой был плебисцит, единственный институт почти в точности отвечающий требованиям необузданной власти публичного мнения; и как публичное мнение означает смерть мнениям, так и плебисцит кладёт конец избирательному праву, которое как минимум даёт гражданам право выбирать и контролировать своё правительство.

По своей новизне и уникальности учреждение Сената сопоставимо с открытием судебного контроля как тот представлен в институте Верховного Суда. В теоретическом плане, остаётся только отметить, что в этих двух приобретениях революции – прочном институте для мнения и прочном институте для суждения – “отцы-основатели” оставили далеко позади свои собственные дореволюционные идеи; этим они дали ответ на расширившийся горизонт опытов, открытых революцией. Ибо эти стержневые идеи, вокруг которых вращалась предреволюционная мысль того столетия и которые определяли теоретическую сторону дебатов революционного времени была власть, страсть и разум: власть государства контролирует страсть общественных и экономических интересов и, в свою очередь, контролируема разумом индивида. В этой схеме, по всей очевидности, мнению и суждению отводилась место среди способностей

разума; однако острота проблемы в том, что эти две в политическом отношении наиболее важные рациональные способности были почти полностью забыты традицией как политической, так и философской, мысли. Естественно, что не теоретический или философский интерес заставил людей революции обратить внимание на важность этих способностей; они могли смутно помнить о тех жестоких ударах, какие сперва Парменид, а затем Платон, нанесли репутации мнения, с тех пор понимаемом как противоположность истине, однако они, определённо, не пытались сознательно восстановить мнение в прежнем ранге и достоинстве в иерархии человеческих способностей. То же справедливо в отношении к суждению, где нам, чтобы что-либо выяснить о его сущностном характере или той значительной роли, какую оно играет в сфере человеческих дел, следовало бы скорее обратиться к кантовской философии, нежели к людям революции. Преодолеть “отцам-основателям” их узкую и ограниченную рамками традиции общую концептуальную схему помогло настойчивое желание гарантировать стабильность и долговечность новому творению, придать каждому фактору политической жизни статус “прочного института”.Ничто, пожалуй, не свидетельствует с большей ясностью о тех новых, секулярных, мирских устремлениях Нового времени, которые выносят на свет революции, чем эта всепоглощающая озабоченность

“perpetual state” (англ.), “долговечным государством”, которое, как не уставали повторять колонисты, должно сохраниться для их “потомков”. Было бы ошибкой не замечать разницы между этими упованиями и позднейшим желанием буржуазии обеспечить будущность своих детей и внуков. За ними стояло глубоко прочувственное желание Вечного Града на земле и плюс к нему убеждение, что “правильно организованная республика (Commonwealth) может при всех внутренних условиях быть столь же бессмертной и долговечной, как сим Мир” (18). И это убеждение было столь же нехристианским, столь радикально чуждым религиозному духу целого периода, отделяющего конец античности от Нового времени, что следовало бы вернуться к Цицерону чтобы обнаружить нечто сходное по общему духу и тональности. Ибо слова Св. Павла “возмездие за грех – смерть” лишь применили к отдельному человеку то, что Цицерон вывел в качестве закона управляющего жизнью и смертью сообществ: “Civitatibus autem mors ipsa poena est, quae videtur a poena singulos vindiocare; debet enim constituta sic esse civitas ut aeterna sit” (19).В политическом плане, наиболее существенным моментом христианской эры было то, что этот античный взгляд на мир и человека – смертные люди в вечном или потенциально вечном мире – был повёрнут на 180

º: люди обладающие вечной жизнью в вечно изменчивом мире, конечный удел которого – смерть; в то время как признаком Нового времени явилось новое обращение к античности в поиске прецедента собственной озабоченностью будущностью дела человеческих рук на земле. Можно прийти к выводу, что степень секуляризованности мира и мирскости людей в каждую данную эпоху лучше всего мерить той мерой, в какой озабоченность будущим мира берёт в головах людей верх над озабоченностью своей собственной судьбой в загробной жизни. Таким образом ситуацию, когда даже весьма религиозные люди желали не только правления, которое оставляло бы им свободу для работы над своим индивидуальным спасением, но хотели “установить правление … более соответствующее достоинству человеческой природы … и передать подобное правление своим потомкам вместе со средствами защиты и сохранения его вовеки” (20), можно считать приметой секулярности новой эпохи. Подобным образом, во всяком случае, виделись подлинные намерения пуритан Джону Адамсу, и степень его правоты равняется той мере, в какой сами пуритане не были лишь пилигримами на земле, но “отцами-пилигримами” – основателями колоний с их потребностями и нуждами не в потустороннем, но в этом населённом смертными людьми мире.Что было справедливо по отношению к предреволюционной политической мысли и основателям колоний, ещё более справедливо по отношению к революциям и “отцам-основателям”. Эта новая “озабоченность долговечным государством”, столь ясно различимая в писаниях Харрингтона (21), побудила Адамса назвать “божественной” новую политическую науку, имеющую дело с “институтами существующими на протяжении многих поколений”; и нигде этот специфически современный аспект революций не получил более краткого и яркого выражения, как в изречении Робеспьера: “Смерть – это начало бессмертия”. Красной нитью эта озабоченность постоянством и стабильностью, но в более спокойной и деловой форме, проходит через конституционные дебаты, два крайних, но тем не менее составляющих единое целое, полюса в которых занимали Гамильтон и Джефферсон. Первый считал, что конституции “должны необходимо быть постоянными и [что] они не могут предусмотреть все возможные изменения вещей” (22), тогда как Джефферсон, не менее заинтересованный в “прочном основании для свободной, долговечной и хорошо управляемой республики”, был убеждён, что “ничто не является неизменным кроме прирождённых и неотчуждаемых прав человека”, поскольку они являются делом рук не человека, но его Творца

(23). Тем самым вся дискуссия о распределении и балансировке властей, центральном вопросе конституционных дебатов, всё ещё частично велась на языке древнего понятия смешанной формы правления, которая, сочетая монархический, аристократический и демократический элементы в одном политическом организме, была бы способна остановить цикл вечного изменения, возвышения и падения империй, и установить вечный город.Просвещённое и непросвещённое мнения равно сходятся, что эти два абсолютно новых института американской республики: Сенат и Верховный Суд, представляют наиболее “консервативные” факторы в государственной системе, и они, без сомнения, правы. Вопрос только в том, достаточно ли было того, что делалось для стабильности и что так хорошо отвечало новой потребности в постоянстве, для сохранения духа, заявившего о себе в ходе самой революции. Очевидно, что нет.

II

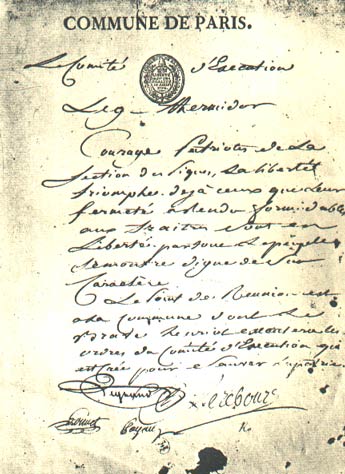

прокламация парижской коммуны от 9 термидора

Неспособности послереволюционной мысли вспомнить революционный дух и осмыслить его концептуально предшествовала неспособность революции обеспечить его прочным институтом. Завершением революции, если, конечно, она не заканчивается катастрофой террора, является установление республики, этой “единственной формы правления не находящейся в постоянной открытой или тайной войне с человеческими правами” (24). Однако ни в одной современной республике не предусмотрено пространства, не оставлено места как раз для тех качеств, которые играли первейшую роль в её построении. И это не просто просчёт; дело выглядит так, как если бы те, кто так хорошо знал как обеспечить республику властью и свободами её граждан, возможностью формирования суждений и мнений, заботы об интересах и правах, попросту забыли, что в действительности чтили превыше всего остального: возможность действия и почётную привилегию быть начинателями чего-то совершенно нового. Определённо, они не хотели лишать этой привилегии своих последователей, но они также вовсе не склонны были перечёркивать свою работу, хотя Джефферсон, более других уделявший внимание этой проблеме, был близок к тому. Проблема эта была весьма проста и чисто логически представлялась неразрешимой: если основание было целью и концом революции, то в таком случае революционный дух был не просто духом начинания чего-то нового, чего-то такого,

что должно было сделать дальнейшие начинания излишними; прочные институты, воплощающие этот дух и поощряющие его на новые свершения, были бы самообманом. Из чего, к сожалению, как кажется, должно следовать, что ничто не представляет большей угрозы для свершений революций, чем породивший её дух. Должна ли свобода, в самом возвышенном её смысле как свобода действовать, быть ценой уплаченной за основание? Это затруднение, а именно, что принцип публичной свободы и публичного счастья, без которого никакая революция никогда не произошла бы, должен остаться привилегией поколений основателей, не только произвело на свет путаные и отчаянные теории Робеспьера насчёт различия между революционным и конституционным правительством, упомянутые нами ранее, но с тех пор не оставляло революционное мышление.Никто в Америке не воспринимал этот по-видимому неизбежный изъян в структуре республики с большей ясностью и страстной озабоченностью, нежели Джефферсон. За его периодическими и временами яростными выпадами против американской Конституции и, в частности, тех, кто “взирает на конституции с ханжеским почтением, представляя их чем-то наподобие ковчега завета, чересчур святого, чтобы к нему прикасались” (25), стояло чувство негодования по поводу той несправедливости, что только его поколение должно иметь возможность “начинать мир снова”. Для него, как и для Пейна, было очевидно, “тщеславие и самомнение желания править из могилы”, что было бы “самой возмутительной и вызывающей изо всех тираний” (26). Когда он говорил: “Мы ещё не настолько усовершенствовали наши конституции, чтобы осмелиться сделать их неизменными”, он тут же прибавлял, явно опасаясь такого возможного усовершенствования: “Могут ли они не изменяться? Думаю, что нет”; ибо, в заключение, “Ничто не является неизменным кроме прирождённых и неотчуждаемых прав человека”, среди которых он числил право на восстание и революцию (27). Когда, в бытность его в Париже, до него дошли слухи о восстании Шейса в Массачусетсе

[Народное восстание 1786-го под руководством Даниеля Шейса (1747-1825), бедного фермера, ветерана войны за независимость – прим. наше – И. К.], он не только не был нисколько не обеспокоен, хотя соглашался, что его оценка “основана на неведении”, но с энтузиазмом его приветствовал: “Упаси Бог чтобы у нас хотя бы раз в двадцать лет не случалось подобного восстания”. Самого того факта, что народ восстал и действует по собственному почину было для него достаточно, безотносительно того, кто был прав и кто виноват в данном конкретном случае. Ибо “древо свободы должно время от времени орошаться кровью патриотов и тиранов. Таков естественный уход за ним” (28).Эти последние строки, написанные за два года до начала Французской революции и не имеющие аналогов в позднейших писаниях Джефферсона (29), могут снабдить нас ключом к ошибке, затемнявшей целостную проблематику действия в мышлении людей революции. В самой природе революционного опыта было рассматривать феномен действия исключительно через призму сноса старого и возведения нового. Хотя публичная свобода и публичное счастье, будь то мечта или реальность, были известны им ещё до революции, воздействие революционного опыта изгладило все представления о свободе не предваряемой процессом освобождения, свободе не черпавшей свой пафос из акта освобождения. В той мере в какой

они всё же обладали позитивным понятием свободы превосходившем идею успешного освобождения от тиранов и от необходимости, они отождествили её в конечном счёте с актом основания, созданием конституции. Джефферсон, извлеча урок из катастроф Французской революции, в которой насилие освобождения перечеркнуло все попытки основать надёжное пространство для свободы, перешёл от своего раннего отождествления действия с восстанием и сносом старого, к отождествлению его с основанием и строительством нового. Так, он предложил обеспечить в самой Конституции возможность “её ревизии в установленные сроки”, которые примерно соответствовали периодам смены поколений. Его обоснование, согласно которому каждое новое поколение имеет “право избирать для себя форму правления какую оно сочтёт наиболее подходящей для своего собственного счастья”, звучит чересчур фантастически (особенно если проанализировать данные по смертности в то время, по которым выходило, что “новое большинство” бывало каждые девятнадцать лет) чтобы быть принятыми всерьёз; более того, весьма маловероятно, чтобы Джефферсон даровал будущим поколениям устанавливать нереспубликанские формы правления. Главная идея его состояла не в реальном изменении форм правления, ни даже в особом положении в Конституции, обеспечивающем её возможностью “периодического пересмотра, от поколения к поколению, до скончания времени”. То была несколько неуклюжая попытка закрепления за каждым поколением “права делегировать представителей в конвент” с целью найти пути и средства, чтобы мнения всего народа были “честно, полно и мирно выражены, обсуждены и по ним вынесены решения общим разумом общества” (30). Другими словами, он хотел обеспечить возможность точного повторения всего процесса действия сопровождающего ход революции, и если в своих ранних работах он рассматривал это действие главным образом под углом освобождения, в терминах насилия, которое предшествовало Декларации независимости и последовало за ней, позднее он гораздо больше внимания уделил конституционному творчеству и установлению нового правления, иными словами, тем родам деятельности, которые сами по себе составляют пространство свободы.Несомненно, только очень серьёзные мотивы могли пробудить Джефферсона, обладающего, бесспорно, здравым смыслом и известного своим практическим складом ума, выдвинуть эти проекты периодически повторяющихся революций. Даже в их наименее радикальной форме как лекарства против “бесконечного цикла угнетения, восстания, реформ”, они либо периодически выводили бы из равновесия весь политический организм, либо, более вероятно, низвели акт основания до чисто рутинного мероприятия, в случае чего даже память о том, что он более всего хотел сохранить – “до скончания времени, если что-либо человеческое способно просуществовать столь долго” – была бы утрачена. Однако причина, почему Джефферсон на протяжении всей своей долгой жизни был увлечён такими неосуществимыми проектами заключалась в том, что он был единственным из американских революционеров, кто знал, хотя может и смутно, что хотя революция и дала народу свободу, ей не удалось обеспечить пространство, где эта свобода могла бы реально существовать. Не сам народ, но только его выборные представители, имели возможность заниматься “выражением, обсуждением и принятием решений”, т. е. деятельностями, которые и есть собственно свобода в позитивном смысле. И так как федеральное правительство и правительства штатов, считавшиеся важнейшими завоеваниями революции, взяв на себя все сколь-нибудь существенные политические дела, обязаны были по своей политической значимости намного превосходить

town-hall meetings, городские собрания, которые ещё Эмерсон рассматривал как “ядро Республики” и политическую “школу народа”, и в конце концов способствовать их упадку (31), можно прийти к выводу, что в республике Соединённых Штатов было меньше возможности для осуществления публичной свободы и наслаждения публичным счастьем, чем их существовало в колониях Британской Америки. Льюис Мамфорд не так давно показал, что политическое значение townships, городских и сельских общин, никогда не сознавалось основателями, и что неудача в инкорпорировании их как в федеральную, так и в конституции штатов была “одним из трагических просчётов послереволюционного политического развития”. Из всех основателей один только Джефферсон ясно предчувствовал эту трагедию, ибо главнейшее из его опасений состояло в том, как бы “абстрактная политическая система демократии не была лишена конкретных органов” (32).Эта неудача основателей в инкорпорировании городских общин и собраний в Конституцию, или скорее их неудача в изыскании путей и способов придать им новую форму в радикально изменившихся обстоятельствах, вполне объяснима. Основное их внимание было поглощено самой трудной из всех неотложных проблем стоявших перед ними – проблемой представительства – причем до такой степени, что представительное правление было для них основным признаком, отличающим республику от демократии. Конечно, прямая демократия, непосредственное участие народа в делах управления, невозможна уже хотя бы потому, что “помещение не вместит всех” (как Джон Селден за более чем сотню лет до этого объяснил основную причину создания Парламента). Именно в таком ключе велась ещё полемика о принципах представительства в Филадельфии; представительство понималось как простой заменитель прямого

политического действия самого народа. Этим подразумевалось, что депутаты действуют в соответствии с инструкциями полученными ими от своих избирателей, а не поступают в соответствии с собственными мнениями (33). Однако основатели, не в пример избранным представителям в колониальные времена, должны были первыми знать, насколько далеки их теории от реальности. Так, Джеймсу Уилсону в период конвента “представлялось весьма непростым делом с достоверностью выяснить”, в чём состоят настроения народа”; Мэдисону также было хорошо известно, что “ни один из членов конвента не может сказать, каковы мнения его избирателей в данный момент; ещё менее может сказать, что бы они думали если бы располагали той информацией и сведениями, которыми располагают депутаты здесь” (34). В результате этого они с одобрением, хотя, возможно, не без некоторых опасений, могли бы воспринять новую и опасную доктрину предложенную Бенджамином Рашем, согласно которой хотя “вся власть и принадлежит народу, он обладает ею только в дни выборов. После этого она становится собственностью его правителей” (35).Этих нескольких цитат вполне достаточно, чтобы в двух словах показать, что вопрос о представительстве, один из кардинальных и самых сложных вопросов современной политики со времени революций, на деле подразумевает ни больше, ни меньше, как решение о самом достоинстве политики как таковой. Традиционная альтернатива между представительством как простым заменителем прямого участия народа, и представительством как контролируемой народом властью народных представителей над народом, являет одну из тех дилемм, что не имеют решения. Если избранные представители настолько связаны инструкциями, что собираются вместе только для того, чтобы донести волю своих избирателей, то они могут рассматривать себя на выбор либо чем-то вроде мальчиков на побегушках, либо же наёмными экспертами, которые, подобно адвокатам, являются специалистами в представлении интересов своих клиентов. Однако в обоих случаях лежащая в основе предпосылка, несомненно, одна и та же: роль избирателей более необходима и важна, нежели та, что отведена им; они лишь платные агенты народа, который по тем или иным причинам или не желает, или не может посвящать себя публичным делам. Если же, напротив, представители понимаются в смысле ставших на ограниченное время назначенными управителями тех, кто их избрал – а без сменяемости не может быть, строго говоря, представительного правления – представительство означает, что избиратели уступили свою власть, хотя бы и добровольно, и что старое изречение

“Вся власть принадлежит народу” верно, как то сформулировал Бенджамин Раш, только в день выборов. В первом случае правительство деградирует до уровня простой бюрократической администрации, в которой собственно публичная сфера сходит на нет; нет пространства ни для того, чтобы видеть или быть видимыми в действии, spectemur agendo Джона Адамса, ни для дискуссий и принятия решений, гордости быть “участником в управлении” Джефферсона. К политическим вопросам относятся здесь такие, какие по необходимости должны решаться экспертами, а не те, что открыты для мнений и подлинного выбора; тем самым нет никакой нужды в “медиуме избранного органа граждан” Мэдисона, через который проходят и очищаются частные мнения прежде чем стать публичными взглядами. Во втором случае, несколько ближе подходящему к реальному положению вещей, вековое различие между управляющими и управляемыми, которое намеревалось устранить революция путём установления республики, заявляет о себе в новой форме; народ опять не имеет доступа к публичной сфере, опять дело государственного управления становится привилегией немногих, кто единственно получает возможность “exercise [their] virtuous dispositions”, “упражняться в добродетели”, в чём, согласно Джефферсону, и состоит собственно политическая деятельность. Результатом этой неразрешимой дилеммы будет то, что народ либо впадает в “летаргию, эту предвестницу смерти публичной свободы”, либо “накопляет дух сопротивления” любому избранному правительству, поскольку единственная сила остающаяся за ним – это “резервная сила революции” (36).От этих зол нет лекарства, ибо сменяемость, ротация, на которую основатели возлагали все свои надежды, вряд ли способна на большее, чем предотвратить правящую олигархию от замыкания в обособленную группу со своими особыми интересами. Сменяемость никогда не сможет дать каждому или хотя бы сколь-нибудь существенной части населения шанс временно стать “участником в управлении”. И никакое расширение избирательного права не может полностью предохранить от этого зла, ибо принципиальное отличие республиканского правления от монархии или аристократии состоит в праве равного доступа к публичным, политическим делам; и всё же не может не закрасться подозрение, что основатели сравнительно легко утешились той мыслью, что революция открыла политическое пространство по крайней мере для тех, чья склонность к “упражнению в добродетели” или чья страсть к различению были достаточно сильны чтобы избрать сопряжённую с немалым риском политическую стезю. Джефферсона, однако, это не могло утешить.

Он опасался “деспотизма основанного на выборах”, который был столь же плох, если не хуже, тирании, против которой они восстали: “Если однажды наш народ потеряет интерес к публичным делам, вы и я, и Конгресс, и ассамблеи, судьи и губернаторы, все мы обратимся в волков” (37). И если исторические события в Соединённых Штатах до настоящего момента едва ли подтвердили эти опасения, произошло это почти исключительно благодаря “политической науке” основателей в установлении системы правления, в которой разделение властей устанавливало посредством “сдержек и противовесов” контроль друг над другом. Спас Америку от опасностей предвиденных Джефферсоном, в конечном счёте, отлаженный государственный механизм; однако этот механизм не мог спасти народ от летаргии и отсутствия интереса к публичным делам, поскольку Конституция обеспечивала публичное пространство только для представителей народа, но не для него самого.Может показаться странным, что из американских основателей только Джефферсон задавался тем очевидным вопросом, как сохранить революционный дух после того, как революция удачно завершилась, однако причина отсутствия интереса к нему у остальных вовсе не в том, что они не были революционерами. Напротив, им мешало то, что они брали этот дух как нечто само собой

разумеющееся, ибо это был дух, который сформировался и окреп в колониальный период. К тому же так как никто не отнимал у народа институты служившие колыбелью революции, он едва ли догадывался о фатальной неспособности Конституции инкорпорировать и должным образом конституировать, основать заново, исконные источники его власти и публичного счастья. Именно по причине чрезмерной роли Конституции и опытов по основанию государства, эта неудача в инкорпорировании townships, городских и сельских общин с их town-hall meetings, исконных истоков всей политической активности в стране, равнялась для них смертному приговору. Как бы парадоксально это не звучало, именно под воздействием революции революционный дух в Америке начал отмирать, и не что иное как сама Конституция, это величайшее достижение американского народа, в конечном счёте обмануло его в самых благородных начинаниях.Чтобы лучше понять суть дела, а заодно воздать должное необыкновенной проницательности забытых предложений Джефферсона, нам следовало бы вновь переключить своё внимание на ход Французской революции, где дело обстояло совершенно противоположным образом. То, что для американского народа было предреволюционным опытом и тем самым не нуждалось в формальном признании и ннституционализации, во Франции явилось неожиданным и в значительной мере спонтанным последствием самой революции. Компетенция знаменитых сорока восьми секций Парижской Коммуны первоначально ограничивалось исключительно выборами представителей и посылкой делегатов в Национальное собрание. Эти секции, тем не менее, не удовлетворились отведённой им ролью и тут же конституировали себя в качестве самоуправляющихся органов, и уже не избирали из своего числа делегатов в Национальное собрание, но сформировали революционный муниципальный совет, Парижскую Коммуну, которой суждено было сыграть решающую роль в процессе революции. Более того, бок о бок с этими муниципальными органами и безо всякого влияния с их стороны, возникает большое число спонтанно образовавшихся клубов и обществ –

sociétés populaires (народные общества – фр.) – происхождение которых вообще никак не связано с задачей представительства, посылки уполномоченных делегатов в Национальное собрание. Их единственная цель, словами Робеспьера, состояла в том, чтобы “осведомлять, просвещать своих сограждан относительно истинных принципов конституции, распространять свет без которого конституция не была бы способна выжить”. Ибо выживание конституции зависело от “публичного духа”, который в свою очередь существовал только в “собраниях где граждане могли бы заниматься совместно делами представляющими публичный интерес, и в то же время насущнейшими интересами своего отечества”.Для Робеспьера, державшего речь в сентябре 1791-го перед национальным собранием с целью удержать делегатов от урезания политической власти клубов и обществ, публичный дух был тождественен с революционным духом. Мнение же Собрания в ту пору было таково, что революция окончена и что общества, рождённые ею, более не нужны, что “настало время сломать инструмент служивший

столь хорошо”. Не то чтобы Робеспьер отрицал, что революция завершилась, но, прибавлял он, ему не вполне понятно, почему вопрос стал в повестку дня: ибо раз уж они, как и он сам, признали, что целью революции является “завоевание и сохранение свободы”, то в таком случае клубы и народные общества были единственными местами в стране, где эта свобода реально могла существовать и стать доступной для граждан. Тем самым они были подлинными “опорами конституции”, не только потому, что из них вышло “большое число людей, которые однажды заменят нас”, но также потому, что они сами составляли “основания свободы”; препятствующие их деятельности были виновны в “попрании свободы”, и в числе преступлений против революции величайшим “было преследование обществ” (38). Однако как только Робеспьер пришёл к власти и сделался политическим главой нового революционного правительства – это произошло летом 1793-го, через несколько недель, даже не месяцев, после того, как были произнесены некоторые из приведённых здесь высказываний – он полностью пересмотрел свою позицию. Сейчас уже сам Робеспьер повёл неослабную войну против того, что он теперь именовал “так называемыми народными обществами”, насылая на них “великое народное общество всего французского народа”, единое и неделимое. Последнее, увы, в отличие от небольших народных обществ ремесленников и соседей, никогда не могло быть собранным в одном месте, ибо не было “помещения” способного “вместить всех”; оно может существовать только в форме представительства, в Палате Депутатов, в руках которой предположительно сосредоточена централизованная, неделимая власть французской нации (39). Единственное исключение он готов был сделать для якобинцев, причём не только потому, что их клуб принадлежал к его собственной партии, но, что более важно, потому что он никогда не был “народным” клубом или обществом; он возник в 1789-м из собрания Генеральных Штатов и с тех пор был типичным клубом для депутатов.Тот факт, что этот конфликт между правительством и народом, между теми, кто стоял у власти и теми, кто помогал им её достичь, между представителями и представляемыми, обратился в старый конфликт между управляющими и управляемыми и был по своей сути борьбой за власть, достаточно ясно и очевидно чтобы не нуждаться в дальнейших доказательствах. Сам Робеспьер до того как он стал главой правительства, частенько осуждал “заговор депутатов народа против народа” и “независимость представителей” от тех, кого они представляли, сравниваемую им с угнетением (40). Спору нет, эти слова вполне естественны в устах ученика Руссо, который, начнём с того, не верил в законность системы представительства – “народ, который представлен, не свободен, ибо воля не может быть представлена” (41); однако поскольку учение Руссо требует

union sacrée (священный союз – фр.), устранения всех различий и особенностей, включая различие между народом и правительством, этот аргумент может теоретически быть употреблён и в отличном смысле. И когда Робеспьер переменил свою позицию и обратился против обществ, он также мог сослаться на Руссо и мог вместе с Кутоном сказать, что до тех пор пока существуют эти общества “не может быть единого мнения” (42). На деле же Робеспьер нуждался не в великих теориях, но всего лишь в реалистической оценке хода революции, чтобы прийти к выводу, что Собрание едва ли оказывает какое-либо влияние на наиболее значительные события и дела, и что революционное правительство находится под таким давлением парижских секций и народных обществ, перед каким не смогло бы устоять никакое правительство и никакая форма правления. Одного взгляда на многочисленные петиции и обращения этих лет (которые лишь недавно были опубликованы) (43) вполне достаточно чтобы ощутить всю сложность положения людей в революционном правительстве. К ним обращались, дабы напомнить, что “только бедные помогали им”, и что теперь бедные желают “начать пожинать плоды” своих трудов; что “всегда вина законодателя”, если лицо бедного человека “выдаёт его нужду и нищету”, а его душа “скитается без сил и без добродетели”; что настало время продемонстрировать народу как конституция “может сделать их действительно счастливыми, ибо недостаточно повторять, что их счастье не за горами”. Короче, народ, организованный вне Национального собрания в свои собственные общества, информировал своих представителей, что “республика должна гарантировать каждому человеку средства к существованию”, что первейшая задача законодателей – объявить нищету вне закона.Существует, тем не менее, и другая сторона этого вопроса, и Робеспьер не был так уж неправ, когда приветствовал в обществах первые ростки свободы и публичного духа. Бок о бок с этими истошными требованиями “счастья”, которое на самом деле выступает предварительным условием свободы, но которое, увы, не способен выполнить ни один законодатель и ни одна конституция, соседствует совершенно отличный дух и совершенно иное понимание задач общества. Из регламента одной из парижских секций мы можем узнать, например, как люди организовались в общество – с президентом и вице-президентом, четырьмя секретарями, восемью цензорами, казначеем и архивариусом; с регулярными собраниями: тремя каждые десять дней; со сменяемостью: для президента раз в месяц; как они определили свою главную задачу: “Общество будет заниматься всем тем, что затрагивает свободу, равенство, единство и неделимость республика; его члены будут взаимно просвещать друг друга и особенно уделять внимание принятым законам и декретам”; как они намеревались поддерживать порядок в своих дискуссиях: если спикер отклоняется от темы или начинает утомлять, аудитория

реагирует вставанием. В другой секции мы можем услышать речь посвящённую “развитию республиканских принципов призванных оживить народные общества” и произнесённую одним из граждан и размноженную по распоряжению её членов. Были общества, записывавшие в своём регламенте строгий запрет “когда-либо использовать Генеральное собрание в своих интересах или пытаться оказать на него влияние”, в результате чего их основная, если не единственная задача сводилась к обсуждению вопросов относящихся к публичным делам, простому обмену мнений по вопросам текущей политики безо всякой обязательности принятия заявлений, петиций, обращений и тому подобного. Представляется неслучайным, что именно от одного из таких обществ, отказавшегося от прямого давления на Собрание, можно услышать наиболее яркую и трогательную похвалу институту как таковому? “Граждане, слово “народное общество” стало возвышенным словом… Если право соорганизовываться в общества будет отменено или хотя бы изменено, свобода останется пустым звуком, равенство станет химерой, и республика лишится своего самого надёжного оплота… Бессмертная Конституция, которую мы только что приняли … дарует всем французам право объединяться в народные общества” (44).Не группы давления санкюлотов, но эти многообещающие органы республики имел в виду находившийся в оппозиции к правительству Сен-Жюст, пиша примерно в то же время, когда Робеспьер отстаивал права народных обществ перед Собранием: “Парижские секции являют демократию, которая изменила бы всё, если бы вместо того чтобы становиться жертвами фракций, они вели себя в соответствии со своим собственным духом. Секция Кордельеров, бывшая самой незначительной, была также наиболее преследуемой” (45). Однако, придя к власти, Сен-Жюст, как и Робеспьер, изменил свою позицию и обратился против народных обществ и секций. В соответствии с политикой якобинского правительства, успешно превратившей секции в органы правительства и инструменты террора, он просил в письме адресованном народному обществу Страсбурга высказать ему “их мнение о патриотизме и республиканских добродетелях каждого из членов администрации” их провинции. Оставшись без ответа, он прибегнул к аресту всего аппарата администрации, после чего получил резкое письмо с протестом от ещё живого народного общества. В своём ответе он отделался стереотипным объяснением, будто столкнулся с “заговором”; очевидно, он более не желал иметь дел с народными обществами, если только они не шпионили для правительства (46). Незамедлительным последствием такого резкого поворота в его взглядах

было то, что отныне он уже настаивал: “Свобода народа – в его частной жизни; не нарушайте её. Сила правительства не должна употребляться иначе как для защиты этого состояния простоты от другой подобной силы”(47). Эти слова, фактически дословно повторяющие аргументы просвещенного деспотизма, звучат смертным приговором всем органам народа, и с редкой определённостью означают конец республики и всем упованиям революции.Несомненно, Парижская Коммуна, её секции, и народные общества, распространившиеся за время революции по всей Франции, представляли мощные группы давления бедных, закалёнными до прочности алмаза крайней нуждой и необходимостью, алмаза, перед которым, по словам Лорда Эктона, “ничто не могло устоять”; но они также заключали в себе зародыши, первые

слабые ростки нового типа политической организации, ранее неизвестной формы правления, позволявшей народу стать “участником в управлении” Джефферсона. Благодаря наличию этих двух аспектов, и даже несмотря на то, что первый намного перевешивает второй, конфликт между коммунальным движением и революционным правительством допускает двойственную интерпретацию. Он представляет собой, с одной стороны, конфликт между улицей и правительством, между теми, кто “действовал не для возвышения кого бы то ни было, но за принижение всех” (48) и теми, кого волны революции вознесли столь высоко в их надеждах и устремлениях, что они могли воскликнуть вместе с Сен-Жюстом: “мир был пуст после римлян, воспоминание о них сегодня – наше единственное пророчество свободы”, или утверждать вместе с Робеспьером: “Смерть – это начало бессмертия”. С другой стороны, это конфликт между народом и централизованным государственным аппаратом, который под видом представительства суверенитета нации, на деле лишил народ его власти, и который вполне закономерно должен был преследовать все эти спонтанно возникшие в ходе революции и не успевшие окрепнуть органы власти.В данном контексте, именно этот последний аспект конфликта будет главным предметом нашего интереса, в свете чего немаловажно отметить, что общества, в отличие от клубов и в особенности, от якобинского клуба, были в принципе непартийными, и что они “открыто преследовали цель установления нового федерализма” (49). Робеспьер и якобинское правительство, в корне не приемля саму идею разделения властей, должны были выхолостить эти общества заодно с секциями Парижской Коммуны; в условиях централизованной власти, общества, каждое из которых представляло свою собственную структуру власти, равно как и самоуправление Коммун, несли явную угрозу для централизованной власти государства.

В общих чертах, борьба между якобинским правительством и революционными обществами шла по трём различным вопросам. Первым была борьба республики за своё выживание против давления санкюлотизма, иными словами, борьба за публичную свободу против превосходящих сил массовой нищеты. Вторым вопросом была борьба якобинской фракции за абсолютную власть против публичного духа обществ; в теоретическом плане, это была борьба за унифицированное публичное мнение, “общую волю”, против публичного духа, присущего свободе мысли и слова многообразия; в практическом плане, это была силовая борьба партии и партийного интереса против

la chose publique, общего блага. Третьим вопросом была борьба правительственной монополии на власть против федерального принципа с его разделением власти, иначе говоря, борьба национального государства против первых ростков подлинной республики. Столкновение по всем этим вопросам обнаружило глубокое расхождение между людьми совершившими революцию и приобретшими благодаря ей положение и репутацию, и собственными представлениями народа о том, что должна и что может революция.Безусловно, главнейшей среди революционных идей народа было счастье, то

bonheur, о котором Сен-Жюст справедливо заметил, что оно явилось новым словом в Европе; и следует признать, что, в этом отношении, народ очень скоро отринул старые, предреволюционные идеи и представления своих лидеров, идеи, которые он не понимал и не разделял. Ранее мы видели, как “из всех идей и чувств, подготовивших Революцию, идея политической свободы в собственном смысле и любовь к ней явились последними и первыми исчезли” (Токвиль), потому что они не могли противостоять натиску несчастья, порождённого нищетой и, переводя на язык психологии, постепенно были вытеснены доминантным чувством сострадания человеческой нищете. Тем не менее, в то время как революция преподала её активным участникам урок на тему счастья, она также очевидным образом преподала народу урок по части “понятия и вкуса публичной свободы”. Секции и общества стимулировали неутомимую жажду дебатов, обучения, взаимного просвещения и обмена мнениями, даже если всему этому не суждено было возыметь немедленного влияния на тех, кто стоял у власти; и когда указом сверху народу в секциях было предписано только внимать партийным речам и повиноваться, они попросту перестали собираться. И, напоследок и довольно неожиданно, федеративный принцип – практически неизвестный в Европе, а если и известный, то почти единодушно отвергнутый – возник из небытия только в спонтанных организационных усилиях самого народа, открывшего его даже не зная его настоящего имени. И пусть даже парижские секции первоначально образовывались сверху для целей выборов в Собрание, это не может умалить того факта, что впоследствии эти собрания избирателей по своему собственному почину трансформировались в муниципальные органы, образовавшие из своего собственного состава большой муниципальный совет Парижской Коммуны. И не собрания избирателей, но именно эта коммунальная система советов распространилась в форме революционных народных обществ по всей Франции.Ограничимся лишь несколькими словами в качестве эпитафии этим первым органам республики, так никогда и не ставшей реальностью. Они были раздавлены, но не контрреволюцией, а самим центральным революционным правительством, не потому, что представляли для него сколь-нибудь реальную угрозу, но потому что на деле, в силу своего самого своего существования, оказались соперниками в борьбе за публичную власть. Никто во Франции, по-видимому, не забыл слова

Мирабо о том, что “десяток людей действующих заодно способны повергнуть в трепет и рассеять сотню тысяч”. Методы применявшиеся для их ликвидации были столь просты и непритязательны, что навряд ли в тех многочисленных революциях, что последовали соблазнительному примеру Французской, было открыто что-то принципиально новое. Весьма любопытно, что из всех пунктов расхождений между обществами и правительствами, решающим в конечном счёте оказывался непартийный характер первых. Партии или их прообразы, фракции, игравшие столь злополучную роль во Французской революции и затем составившие основу всей континентальной партийной системы, вели своё происхождение от Парламента; что же до развившихся в их среде амбиций и фанатизма, то народ в целом не понимал и не разделял их в ещё большей степени, нежели предреволюционные идеи людей революции, Однако, поскольку не существовало ни одной области где был бы возможен консенсус между парламентскими фракциями (в отличие от положения дел в Америке), делом жизни и смерти для каждой из них стало господство над всеми другими, и единственным способом его добиться было организовать массы вне стен парламента и терроризировать Собрание путём давления извне. Единственный способ установления господства в Собрании состоял в проникновении и в конце концов установлении контроля над народными обществами путём приобретения агентами партии большинства в них. За этим следовало объявление, что только одна парламентская фракция, в данном случае якобинцы, являются подлинно революционной и что только примкнувшие к ней общества заслуживают доверия, в то время как все остальные народные общества объявлялись “незаконными”. На этом примере мы можем наблюдать как в самый момент зарождения партийной системы однопартийная диктатура развилась из многопартийной системы. Ибо царство террора Робеспьера было на деле не чем иным, как попыткой организовать весь французский народ в один гигантский партийный механизм – “великое народное Общество – это французский народ” – посредством которого якобинский клуб раскинул сеть партийных ячеек по всей Франции. Ясно, что их задачей уже были бы не дискуссии и обмен мнениями, взаимное просвещение и информирование по вопросам публичного характера, но слежка друг за другом и разоблачение равно как членов, так и беспартийных (50).Всё это с большой наглядностью проявилось в ходе Русской революции, где большевистская партия выхолостила и извратила революционную советскую систему точно теми же методами. Тем не менее, эта наглядность не должна заслонять от нас того факта, что уже во Французской революции мы имеем дело с конфликтом между современными партийной системой и самой революцией порожденной новой государственной формой. Эти две системы, столь резко несхожие и даже противоположные друг другу, зародились в один и тот же

исторический момент, и ошеломляющий успех партийной системы и не менее ошеломляющее поражение системы советов, вызван выходом на историческую авансцену национального государства, вознесшего одну и сокрушившую другую. При этом левые и революционные партии зарекомендовали себя не менее враждебными по отношению к советской системе, нежели консервативные или реакционные правые. Мы столь привыкли отождествлять внутреннюю политику с партийной, не видя во внутренних конфликтов ничего другого, кроме борьбы правых и левых, что склонны забывать – конфликт между двумя системами на самом деле всегда был конфликтом между Парламентом, источником и центром власти партийной системы, и народом, уступившим власть своим представителям; ибо сколь бы успешно не сорганизовалась партия, решившая захватить власть и установить однопартийную диктатуру с помощью уличных масс чтобы затем ликвидировать парламентскую систему, она никогда не может отрицать, что её собственные корни лежат во фракционной борьбе в парламенте, благодаря чему она остаётся организацией подходящей к народу извне и сверху.Когда Робеспьер обратил тираническую власть якобинской фракции против ненасильственной власти народных обществ, он заодно вновь подтвердил власть Французского Собрания со всеми его внутренними раздорами и фракционной борьбой. Местом нахождения власти, догадывался он о том или нет, снова был Парламент, а не, вопреки всей революционной фразеологии, народ. Тем самым он отверг самое сильное политическое устремление народа как оно заявило о себе в народных обществах, устремление к равенству, праву подписывать все обращения и петиции адресуемые делегатам или Собранию в целом гордыми словами: “Равный Вам”. И в то время как якобинский террор мог постоянно взывать к “братству”, он в зародыше задушил

это революционное равенство – результатом чего было, что когда настал их черёд терпеть поражение в беспрестанной фракционной борьбе в Национальном Собрании, народ остался безучастным и парижские секции не поспешили им на выручку. Братство, как оказалось, не в состоянии заменить равенство.

III

“Как Катон каждую свою речь заключал словами: “

Cartago delenda est”, так и я каждое своё выступление повелением “разбить округа на районы” (51). Так лаконично Джефферсон однажды выразил свою излюбленную политическую идею, которая, увы, в той же мере не нашла понимания у потомков, как и у современников. Ссылка на Катона – не простое украшение речи путём цитирования латинского автора; она призвана была подчеркнуть, что для Джефферсона отсутствие такого разделения страны представляло реальную угрозу для самого существования республики. Подобно тому как Рим не мог быть, согласно Катону, в безопасности покуда существовал Карфаген, так и республика, согласно Джефферсону, не была прочна в самих своих основаниях без системы районов. “Доведись мне хоть раз увидеть пожелание осуществлённым, я рассматривал бы это как зарю спасения республики, и мог бы сказать вместе со святым Симеоном “Nunc dimittis Domine” (52). [Ceterum censeo Carthaginem esse delendam - А кроме того я утверждаю, что Карфаген должен быть разрушен (лат.). Слова Марка Поркия Катона (234-149 до н. э.), римского консервативного политич. деятеля. Nunc dimittis servum tuum, Domine - Ныне отпущающи раба твоего, Господи (лат.) (Лук. 2, 29) Согласно евангельской легенде, старец Симеон, обречённый жить пока не увидит Господа, произнёс эти слова, увидев принесённого в храм младенца Иисуса. Примеч. моё – И. К.]Окажись Джефферсонов план “элементарных республик” воплощён в жизнь, мы имели бы нечто гораздо большее, чем слабые ростки будущей государственной формы, различимые в секциях Парижской Коммуны и народных обществах периода Французской революции. Существенно, однако, что хотя политическое воображение Джефферсона и превзошло их в глубине и масштабе, его мысли, тем не менее, двигались в сходном направлении. И план Джефферсона, и французские